LE FAMIGLIE INAMA

|

LA

LINEA DI GASPARE |

LA

LINEA DI GREGORIO |

|

DOCUMENTI |

DOCUMENTI |

|

LISTA 1 |

LISTA 2

LISTA 3

LISTA 4 |

| LISTA 5 LISTA 6 LISTA 7 LISTA 8 |

|

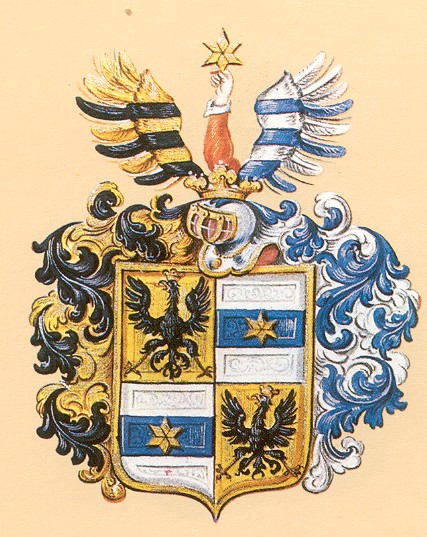

Il cognome Inama è fra più antichi di Dermulo dove è presente fin dalla metà del Trecento. Qualcuno fa derivare il nome

Inama da Denno, de Enanis cioè di Eno e d’Enno, e a conferma del

collegamento ci sarebbe anche la somiglianza fra lo stemma degli Inama,

quello degli Alberti d’Enno e anche quello dei signori della Corona di

Denno. Inoltre Carl Ausserer in “Der Adel des Nonsberges” dice: “Una

grande parte della popolazione di Dermulo porta il cognome Inama e da qui

gli Inama si sono sparsi in tutta la val di Non. Non c’è spiegazione per

questo cognome. La gente di Dermulo era nel secolo XII soggetta al

vassallaggio dei signori di Denno, ne venne però dispensata in seguito

all’assassinio dei conti Federico e Enrico di Appiano da parte dei figli di

Olurandino di Denno. Il 17 febbraio 1218 il vescovo Federico dichiara quelli

di Dermulo liberi e vassalli soltanto della chiesa di San Vigilio e il 9

settembre 1220 il loro privilegio viene confermato dal vescovo Adalpreto. Ma

nell’enumerazione di questa gente non si trova nessun nome che ricordi in

qualche modo quello degli Inama.” In effetti che il nome Inama

sia in relazione con Denno, è stato poi smentito dallo stesso Hanns Inama

Sternegg, che ha scoperto il capostipite Innama o Innamius figlio di un

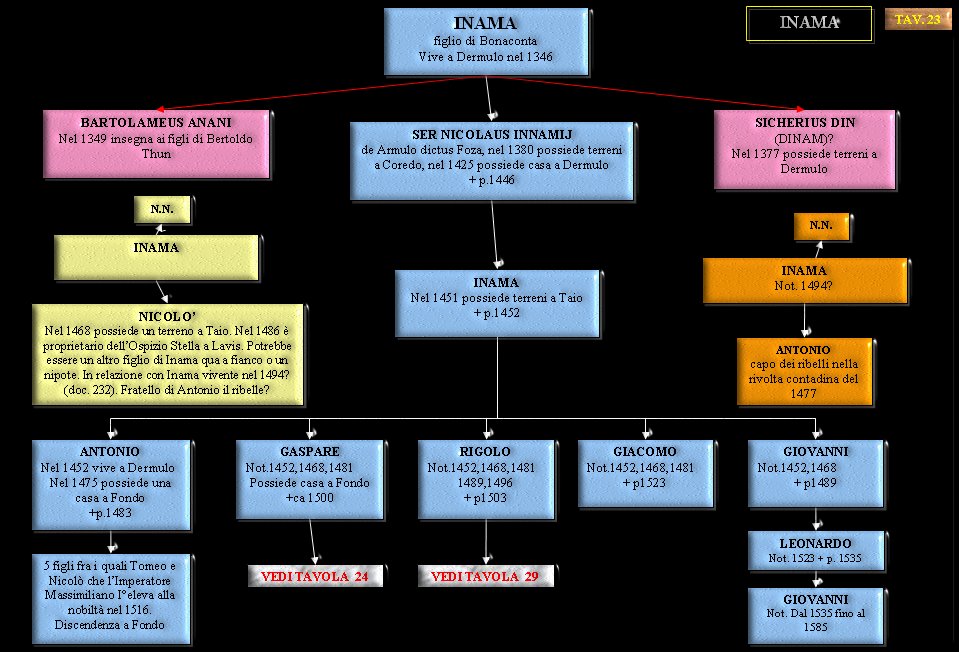

Bonaconta, in un documento redatto a Dermulo nel 1343. Bonaconta dovrebbe

essere stato originario di Tres. (V. Tav. 23) Altre ipotesi, fanno derivare Inama da Benamatus, da cui Benamà, Enama e Inama, oppure dal contrario “Inamatus” non amato. Nel Medioevo si trova anche Innamus come nome proprio, anche se raramente. Alcuni Inama, lasciarono Dermulo in epoche diverse per raggiungere altri luoghi.[1] Già alla fine del Quattrocento sono a Fondo,[2] poi a Ronzone e Sarnonico,[3] e alla metà del Cinquecento prende origine un ceppo a Lavis.[4] Ai primi del Cinquecento Michele Inama figlio di Salvatore, prendeva in moglie una certa Clara Odorizzi di Coredo, e si trasferiva in quel paese.[5] Nel Seicento da Dermulo si trasferirà a Taio, Giacomo Inama che però estinguerà la discendenza alla fine del Settecento.[6] Alla metà del Settecento Gio.Batta Inama figlio di Bartolomeo di Dermulo si trasferirà a Favogna e darà origine ad una numerosa discendenza in Alto Adige.[7]

Oggi a Dermulo vivono i discendenti dei due fratelli Gaspare e Rigolo figli di Inama, descritti con le loro genealogie rispettivamente nei capitoli 1. e 2.[8] 1.LA LINEA DI GASPARE[9]

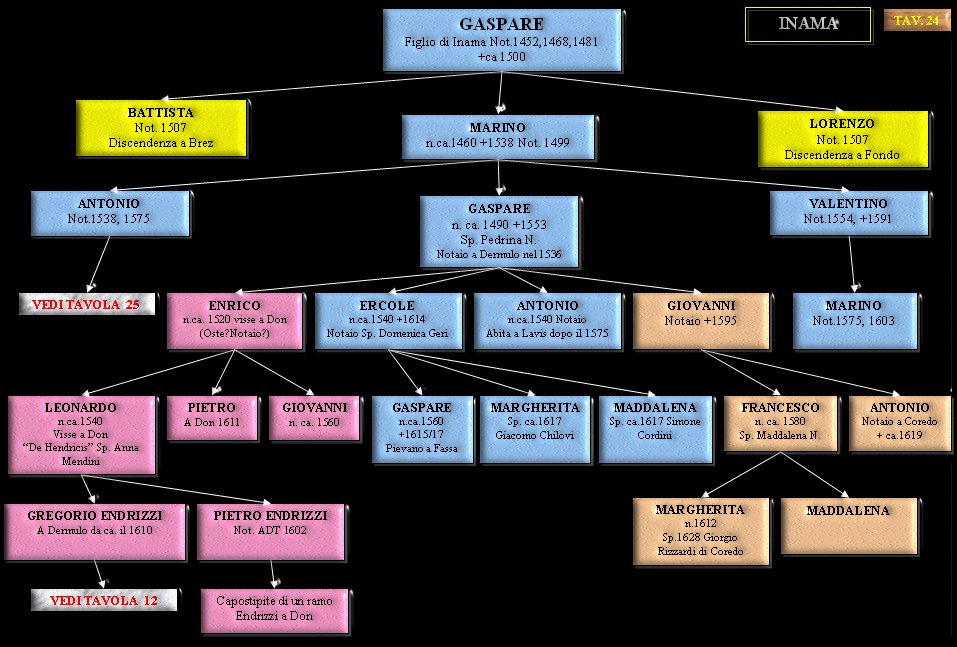

1.1. GASPARE FIGLIO DI INAMA I SUOI FIGLI E NIPOTI V. Tav. 24

Il signor Sigismondo di Thun il 3.12.1452 in Castelbrughier, con atto redatto dal notaio Michele nobile di Tavon, diede in feudo ad Antonioium quondam de Iname de Hermulo e ai suoi fratelli Gaspare, Rigolo, Giacomo e Giovanni un terreno alle streghe longhe situato nel territorio rurale di Dermulo. Con questo atto viene dimostrata la presenza storica di quell’Inama che è conosciuto con questo solo nome. Poiché Gaspare morì, in ogni caso molto vecchio, tra il 1499 e il 1507 si può far risalire la sua data di nascita tra il 1420 e il 1425. Nella successiva lettera di infeudamento del 1468 riguardante lo stesso terreno, come pure in cinque atti dello stesso anno ed inoltre in quelli degli anni 1469, 1472, 1475, 1484, 1489, 1496 e 1499 risulta a volte come testimone o proprietario della casa nella quale furono redatti gli atti stessi e a volte come venditore-compratore. Nel 1489 e nel 1496 vendette al cavaliere Simone di Thun un campo e un prato nel territorio rurale a Saregen di Taio per la somma di rispettivamente 50 e 25 marche meranesi insieme a suo fratello Rigolo e come tutore degli eredi del suo defunto fratello Giovanni, e come rappresentante di suo nipote di ser Nicolò di Fondo. Ad ogni modo dal 1468 Gaspare visse a Fondo in una casa che, probabilmente, possedeva in comproprietà con i suoi fratelli. Nulla si sa della moglie, ma sappiamo che ebbe tre figli di nome Marino, Battista e Lorenzo. I discendenti di Battista, vissero come piccoli proprietari a Brez e Rivo fino all’inizio del XIX secolo. Di Lorenzo, possiamo per ora dire solo che ufficialmente viene nominato una sola volta, nel 1507. Da lui discese quella linea de Lenzi di Fondo che si estinse nel 1770 circa, alla 5° generazione. Marino appare nei documenti il 29 giugno 1499 come sindico della gente di Dermulo, quando i rappresentanti dei villaggi della media Val di Non si presentarono riuniti davanti a Pangrazio Khuen di Belasi, vicario generale della valli di Non e di Sole, per richiedere al feudatario vescovile l’approvazione delle decisioni della dieta di Merano, in base alle quali la tassazione degli abitanti delle valli per la guerra con Venezia, doveva essere fatta solo in ragione del valore dei loro beni. Nell’anno 1505 o 1506, dopo la morte del padre, aveva ereditato la doppia casa di famiglia, oggi n. 2 e n. 3, a Dermulo che è ancora oggi in possesso della famiglia.[Si tratta delle case oggi di proprietà di Candido Inama, Alessandro Inama e Antonio Inama.] Nel 1538 era già morto. Nel 1549, quando Antonio del fu Salvatore, in qualità di più anziano degli Inama, riceve i feudi di Sigismondo di Thun, gli eredi quondam Marinus de Enamis risultano come compartecipi dei diritti. Marino lasciò almeno tre figli: Gaspare, Antonio e Valentino. Quest’ultimo viene nominato tra il 1554 e il 1591 soprattutto in contratti agrari dei confinanti e suo figlio Marino in analoghe scritture tra il 1575 e il 1603. Oltre a questo non possiamo dire altro sia del padre che del figlio.[10] Antonio, figlio del primo Marino, fondò con i suoi numerosi discendenti la linea che è arrivata fino ai nostri giorni. Gaspare sarà l’argomento del prossimo paragrafo.

1.1.1. GASPARE (+1553) FIGLIO DI MARINO

Gaspare, probabilmente il primogenito del primo Marino, fu notaio in Dermulo dal 1536. In questa qualità appare ufficialmente in molti atti dall’anno ricordato fino al 1553. Morì nel maggio 1553, non in tarda età. I documenti notarili stilati di sua mano riguardano atti delle famiglie Cordini, Chilovi, Torresani, Mendini, Rolandini, Barbacovi e altre, con le quali vi erano già molti rapporti di parentela e altri ne sarebbero stati stretti in seguito. Si tratta soprattutto di vendite di terreni. Nel 1549 era stato nominato giudice conciliatore nella disputa di famiglia dei Thun-Filippini. Dopo la sua morte il notaio Giovanni Giacomo Poletti, su richiesta della vedova Pedrina (di famiglia non conosciuta), assunse la tutela dei ragazzi minorenni, come pure il disbrigo degli atti notarili in essere. Il nominato Gaspare (+ 1553) ebbe quattro figli. Tutti ebbero discendenti. Il figlio Antonio si trasferì a Lavis in Val d’Adige nel 1575 circa, la linea che da lui discese si estinse nei primi anni del Settecento. [Antonio che era notaio, nel 1582 riscrisse la regola del piano della comunità di Coredo.[11] Un suo nipote di nome Giuseppe, pure notaio, possedeva ancora negli ultimi anni del Seicento una parte di casa n. 3 a Dermulo, parte che sarà poi ceduta ad Ottavio Inama]. Anche il figlio successivo, Enrico, lasciò la natia Dermulo per stabilirsi a Don. I suoi figli, Leonardo, Pietro e Giovanni abbandonarono il nome di famiglia Inama e dal nome del padre si chiamarono de Henricis, Antrigi o Andrigi. Leonardo e Pietro vissero a Don,[12] Giovanni dal 1600 circa a Termeno dove si fa chiamare Hanns Antrigi e si sposa con Benedikta Guetmorget. Rimane lo spazio per ulteriori ricerche per individuare eventuali discendenti. Il terzo figlio di Gaspare fu Ercole, anche egli notaio. Tra il 1563 fino al 1611, si occupò di documenti di una certa rilevanza locale. [Ercole morì nel 1614]. Sua moglie Domenica Geri di Casez gli diede almeno tre figli, ed esattamente due figlie (Maddalena, sposata nel 1617 circa con Simone Cordini e Margherita sposatasi nel 1617 circa con Giacomo Chilovi) e Gaspare, l’ultimo con questo nome. Questi nel 1593 studiò all’università di Dillingen, abbracciò la vita religiosa e dal 1602 fu parroco e decano in Val di Fassa. Morì tra il 1615 e il 1617. Nella sua vita aveva redatto molti atti che riguardavano proprietà a Termeno. Per questo si mise molte volte in contrapposizione con suo zio Antonio Inama, attuario del tribunale di Montereale come pure con il prevosto di San Michele. Il quarto figlio dell’ultimo Gaspare, Giovanni, morì già nel 1595; era notaio poiché era chiamato ser. Non si conosce il nome della moglie. Suo figlio Antonio gli sopravvisse solo fino al 1603.[Di Antonio, che era pure notaio, si trovano nell’archivio parrocchiale di Coredo, almeno 6 documenti da lui sottoscritti. Il periodo va dagli anni 1604 al 1610, quindi la data 1603 va spostata in avanti di almeno sette anni].[13] L’altro figlio, Francesco, nel 1600 era ancora minorenne e quindi fu necessario nominargli un tutore nella persona di Gabriele Barbi. Dopo aver raggiunto la maggiore età - così possiamo arguire - egli sposò Maddalena N. dalla quale ebbe due figlie ma, presumibilmente, nessun altro erede. Le figlie si chiamavano Maddalena e Margherita (nata nel 1612); quest’ultima andò sposa nel 1625, appena tredicenne, a Giorgio Rizzardi. [Giorgio e Margherita si sposarono il 21 gennaio 1628 e non 1625, quindi la sposa aveva 16 anni.[14] Nel 1670 era vedova e redigeva testamento ricordandosi anche della chiesa di S. Giacomo di Dermulo].[15]

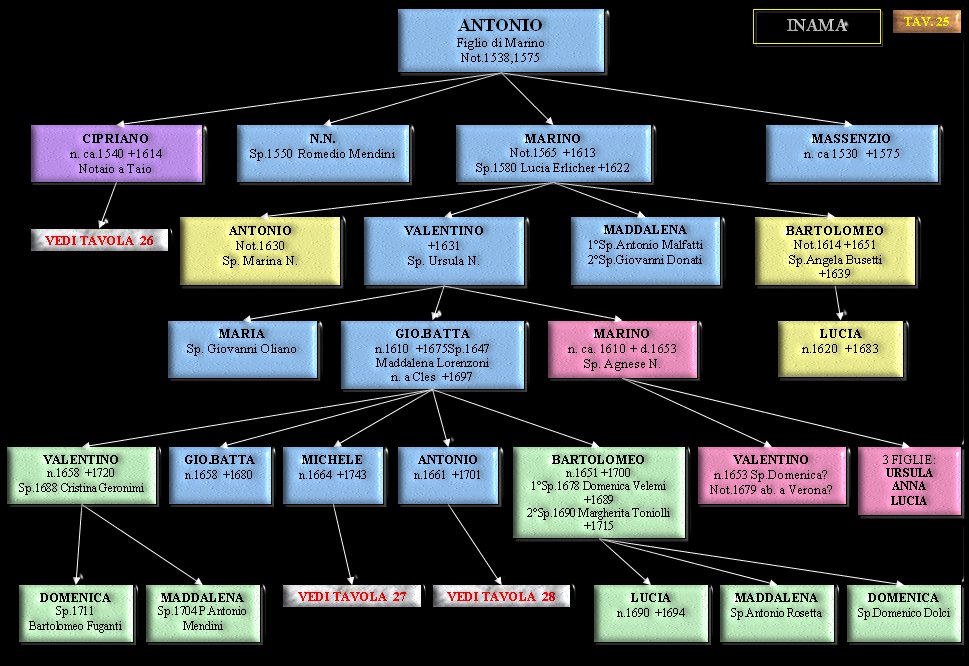

1.1.2. ANTONIO (+1575) FIGLIO DI MARINO V. Tav. 25

La prima presenza ufficiale di Antonio, si ha come testimone nel 1538, quando suo padre era già morto. Nella stesso ruolo, come pure in quello di confinante di terreni, lo troviamo molte volte fino al 1575. Qualche volta si trattava di parenti delle famiglie Inama, Cordini, Mendini, ecc., qualche volta dei signori di Thun, qualche volta di persone i cui legami con Antonio non possono essere determinati con precisione. I beni da lui venduti si trovano per la maggior parte a Dermulo ma alcuni anche a Coredo, Rallo, Tassullo. Egli si trovava in difficoltà a pagare gli affitti arretrati ai signori di Thun, e quindi invece di pagamenti in denaro, cedeva loro dei terreni. Nel 1554 egli stima la casa dei figli del defunto notaio Vittore Inama che doveva essere messa in vendita, nel 1555 è creditore di una certa Anna de Pangratiis, nata Cordini, il cui marito Antonio de Pangratiis, insieme con il notaio Baldassarre Oliva (di Nano)[Nanno], era stato eletto l’anno precedente sindico di Dermulo. In questa elezione, su 18 aventi diritto, 9 si chiamavano Inama. Nel 1559 Antonio vendette un fondo nel territorio rurale delle streghe longhe di Dermulo a Floriano Inama di Fondo. Nel 1559 vendette a Cristoforo Inama di Fondo anche la sua parte di diritti del feudo di famiglia nella stessa località concesso dai Thun. Ma d’altra parte nel 1562 prese in affitto dai Thun nuovi terreni fino allora incolti e acquistò un terreno a Malosco. Nel 1570 prese parte a Fondo alle trattative riguardanti la regolamentazione delle sorgenti d’acqua che interessavano gli abitanti di Dermulo. Nel 1575 lo troviamo ufficialmente per l’ultima volta a Terzolas. Dal suo matrimonio con una donna che rimane sconosciuta, nacquero oltre a una figlia, di cui non si conosce il nome, che sposò Romedio Mendini e al figlio Massenzio (documenti ufficiali del 1565, già morto nel 1575), due altri figli: Marino e Cipriano. Il nome Massenzio, che nella famiglia non era mai stato usato, ci può far supporre che la madre provenisse dalla famiglia Massenza che si era già da tempo stabilita a Dermulo.

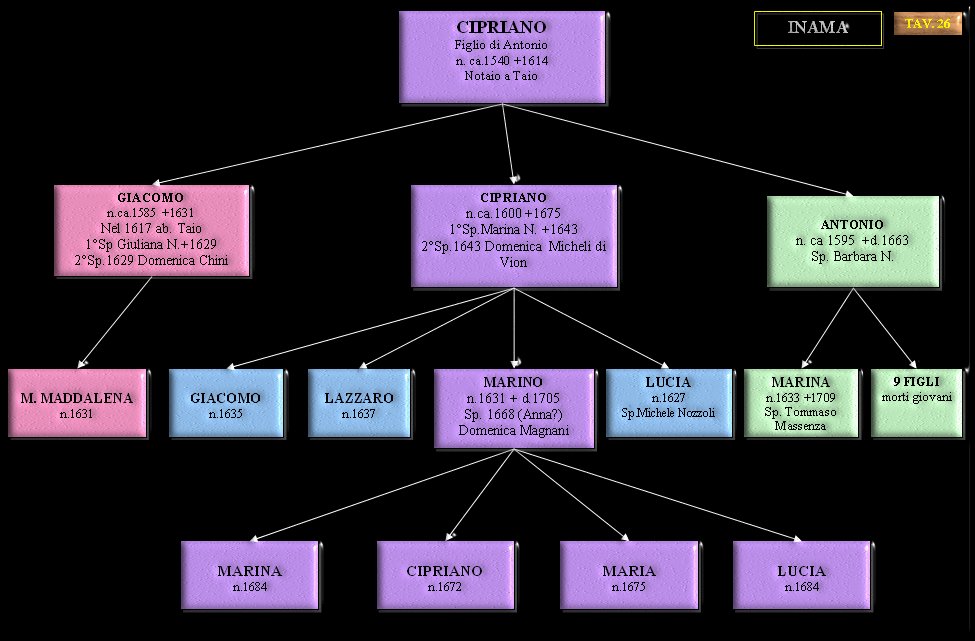

Cipriano, (V. Tav. 26) che appare per la prima volta ufficialmente nel 1591, era notaio. Viene chiamato ser e peritus. Rappresentò le comunità di Taio e Dermulo in una vertenza con Tres sull’obbligo di manutenzione dei ponti in Val di Non e di quello di Storio in Val di Sole e per i costi di una nuova campana per la chiesa parrocchiale di San Vittore a Taio. A quest’ultima parrocchia appartenevano tutti e tre i paesi appena nominati. Qui Cipriano aveva stabilito la sua residenza. Nel 1606 si definisce habitator villae Taij. Morì il 13 maggio 1614 [10 marzo?] e oltre a Giacomo, che si sposò due volte senza avere figli (la prima con Giuliana N., morta nel 1628 e la seconda con Domenica Chini), [Giacomo nel 1617 era sindaco della chiesa di Taio, e dalla seconda moglie Domenica risulta avere avuto una figlia di nome Maddalena, nata nel 1631] lasciò anche Cipriano II° e Antonio. Ambedue ebbero molti figli e Cipriano II° anche nipoti. [Marina figlia di Antonio nata nel 1636 andò in moglie a Tommaso Massenza. Marino figlio di Cipriano II°, sposatosi con Domenica Magnani nel 1668, risultava confinante di una parte di casa n. 2-3, nel 1695. Presumibilmente quindi si può affermare che in questa porzione di casa (a mattina) avessero abitato i suoi antenati. Di Cipriano II° oltre al succitato Marino, conosciamo altri figli: Giacomo, Antonio (+1635), Lucia e Lazzaro. Il nome proprio Lazzaro, che non era per tradizione usato nelle famiglie Inama, ci può far presupporre che forse Marina, moglie di Cipriano II°, fosse una figlia di Lazzaro Chilovi di Taio.] Non sembra però che ci siano stati altri discendenti poiché nel 1710 non risultava vivente più nessuno di questa famiglia.

Al contrario la famiglia di Marino, figlio di Antonio il vecchio, documentato ufficialmente dal 1565 al 1613,[anno in cui morì] si perpetua fino ai nostri giorni. [Marino aveva sposato nel 1580, Lucia figlia di Bartolomeo Erlicher di Coredo][16] In verità la discendenza sembra estinguersi con i nipoti di suo figlio Bartolomeo (morto nel 1651) che si era sposato con Angela Busetti,[a Bartolomeo, il cui nome riprendeva quello del nonno materno, sono attribuiti da Karl Inama due figli: Lucia e Marino. In un documento del 1646 risulta però che Marino era figlio del fu Valentino e non del fu Bartolomeo. Da un documento del 1679 apprendiamo poi dell’esistenza di Valentino figlio del fu Marino Inama abitante a Verona. Valentino era nato a Dermulo nel 1653.] ma nel Valentino morto il 15 dicembre 1631, e che era apparso ufficialmente nel 1591 (in occasione della vertenza riguardante i ponti ricordata sopra), potremmo riconoscere un fratello di Bartolomeo. [Bartolomeo era sindaco della chiesa nel 1617, quando Simone Cordini e Giacomo Chilovi, donarono a questa un terreno a Cambiel. Da un documento del 1646, stranamente risulta, che Bartolomeo era un fratello di Cipriano II° e quindi figlio di Cipriano senior, ma potrebbe essere un errore. Fratello di Valentino, era anche un Antonio che aveva sposato una certa Marina. Dal loro matrimonio nacque il 28 febbraio 1630, Lucia. In occasione di tale nascita Antonio è detto inequivocabilmente fu Marino.] Ma sarebbe anche possibile, che il Valentino che nel 1591 veniva indicato semplicemente come Valentinus Inama Hermuli, fosse un figlio del Marino documentato tra il 1573 e il 1603, che appare ufficialmente tra il 1540 e il 1591 e che nel 1603 era già morto. [Quest’ultima eventualità si è rivelata esatta, infatti se il Valentino citato nel 1591, fosse quello nato dal matrimonio celebrato nel 1580 fra Marino e Lucia Erlicher, la sua età sarebbe stata nella migliore delle ipotesi di 10 anni. Dopo aver osservato i dati in nostro possesso, si può affermare con certezza che il Valentino morto nel 1631, era figlio di Marino e Lucia Erlicher]. Giovanni Battista figlio di Valentino (1610-1675), sposato dal 1647 con Maddalena Lorenzoni di Cles, morta nel 1697, lasciò quattro figli con discendenza e uno di nome Gio.Batta rimasto celibe. Ma mentre le famiglie dei due figli Bartolomeo e Valentino si estinsero con i figli e i nipoti, [dai due matrimoni nacquero solo femmine] quelle dei figli Antonio (1661-1745) trattata nel paragrafo 1.1.2.1. e Michele (1664-1743) paragrafo 1.1.2.2. proseguirono. I matrimoni degli appartenenti a queste linee furono molto fecondi, ma nella maggior parte dei casi, solo uno dei figli portò avanti la discendenza. [Posso ipotizzare che la cosiddetta “casa al di là del rì” che non era una vecchia residenza Inama, sia stata acquistata proprio dal primo Giovanni Battista. I suoi figli Antonio e Michele acquisiranno poi le parti dagli eredi degli altri due fratelli Bartolomeo e Valentino. Bartolomeo nel 1678 si sposa una prima volta con Domenica Valemi di Taio dalla quale ha due figlie, Domenica e Maddalena che prenderanno marito rispettivamente Bartolomeo Fuganti di Taio e Pietro Antonio Mendini. Nel 1689 rimane vedovo e l’anno dopo si risposa con Margherita Toniolli di Romallo. Bartolomeo muore nel 1700. Valentino aveva sposato nel 1688 Cristina Geronimi[17] ma pure lui ebbe tre figlie, Lucia, Domenica e Maddalena. Domenica sposerà Domenico Dolci, e Maddalena, Antonio Rosetta di Taio.] Con il passare delle generazioni le condizioni economiche di queste linee si deteriorarono. Fu una vita molto modesta da contadini che permetteva alle famiglie molto numerose solo di provvedere a quanto strettamente necessario alla vita di tutti i giorni. Fino ai nostri giorni questa linea ha avuto il soprannome Foia o Foga di cui non ci è possibile spiegare il significato. Naturalmente si è tentati di pensare a una connessione con il soprannome Foza con il quale già nel 1400 era soprannominato Nicolò dictus Foza, antenato di tutti gli Inama viventi. [Il riscontro documentale del soprannome “Fogia” è però abbastanza recente, collocandosi circa a metà Ottocento. Prima infatti gli antenati degli attuali “Fogia” avevano altri soprannomi ad esempio “Salà” o “Dall’oglio”. In quanto al “Foza” si può osservare che a Tres era anche un cognome molto diffuso e ivi presente almeno dal Cinquecento. Considerando che Bonaconta, capostipite degli Inama, sembrava provenire da Tres, non è da escludere una parentela in antico fra gli Inama e i Fozza].

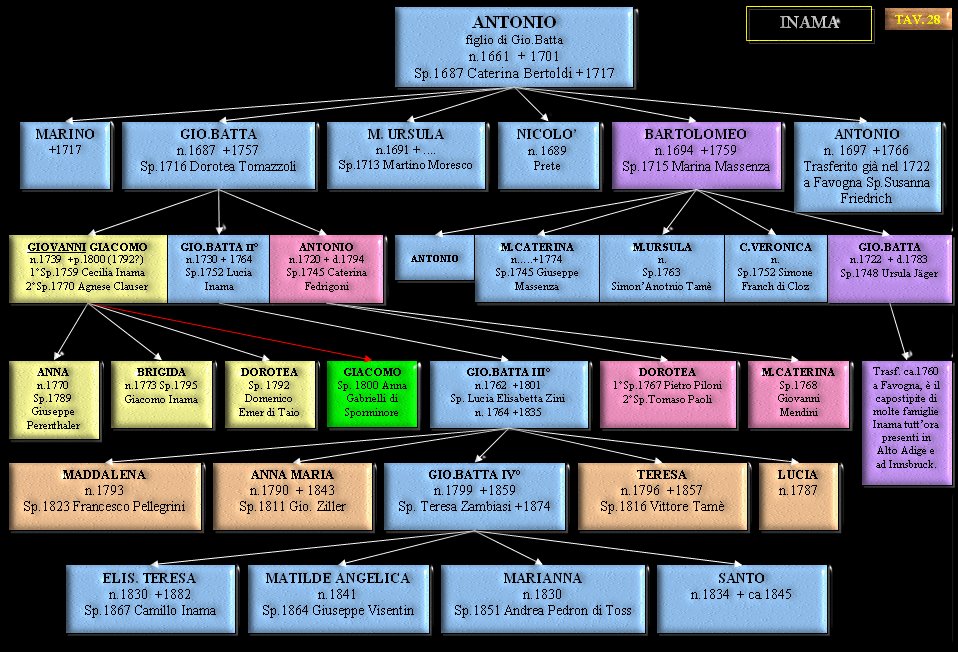

1.1.2.1. ANTONIO FIGLIO DI GIO.BATTA E LA SUA DISCENDENZA V. Tav. 28

Antonio, nato nel 1661, era sposato dal 1687 con Caterina Bertoldi di Taio. Dal matrimonio si è a conoscenza della nascita di cinque figli maschi: Marino, Nicolò, Gio.Batta, Bartolomeo ed Antonio Junior ed una femmina di nome Maria Ursula. Quest’ultima andrà in moglie a Martino Morizzo di Sporminore. Di Marino si sa solo che è morto adolescente nel 1717. Anche di Nicolò nato nel 1689, si hanno poche notizie: intraprenderà la carriera ecclesiastica e nel 1744 sarà parroco a Taio. Antonio Junior nato nel 1687, lascerà Dermulo ed abiterà a Favogna già nel 1722,[18] dove aveva sposato Susanna Friedrich. Antonio lascerà a Favogna una numerosa discendenza che però si estinguerà ai primi anni dell’Ottocento. A Dermulo abiteranno quindi, con le rispettive famiglie, gli altri due figli di Antonio Senior: Gio.Batta e Bartolomeo. Bartolomeo detto Tomelin nato nel 1694, sposa Marina Massenza figlia di Gio.Batta, ed abita nella casa ai Massenzi proprietà della moglie. Dal matrimonio nascono almeno quattro figli, fra i quali due maschi di nome Antonio e Gio.Batta. Del primo non si hanno più notizie, è menzionato solamente una volta nel 1747. Il secondo, nato nel 1722, si sposa nel 1748 con Ursula Jäger e circa dal 1762 abita a Favogna.[19] Gio.Batta era muraro e lo si ritrova in molti atti come venditore di terreni, nel 1762 è rappresentato, siccome assente dalla patria, da Ignazio Manfroni suo curatore. Si trattava della vendita di un prato a Dermulo nella località al Ri. Dopo questa data, Gio.Batta lo si riscontra solo una volta, quando nel 1772, vendeva a Romedio figlio di Antonio Chilovi di Taio, la sua casa al Castiel, due campi a Cavauden e un prato al Ri. In tale frangente si dice che Gio.Batta abitava a Favogna. Le famiglie Inama di Laives, alcune di Bolzano e di Innsbruck, discendono proprio da Gio.Batta. Due figlie di Bartolomeo: Maria Caterina Veronica e Maria Ursula, si sposeranno a Dermulo rispettivamente con Giuseppe Massenza e Simone Antonio Tamè. Un’altra figlia di nome Caterina Veronica sposerà nel 1752 Simone Franch di Cloz.

1.1.2.1.1. LA DISCENDENZA DI GIO.BATTA FIGLIO DI ANTONIO SENIOR

Da Giovanni Battista, nato nel 1687 e morto nel 1757, prenderà origine il ceppo di famiglie Inama soprannominate Battistei, estintosi a Dermulo nell’ultimo ventennio dell’Ottocento con Elisabetta Teresa, figlia dell’ultimo Gio.Batta. Gio.Batta, che dovrebbe essere stato il figlio maggiore di Antonio, un po’ alla volta acquista le parti della casa al di là del ri, dai suoi fratelli: nel 1722 compera la parte del fratello Antonio già abitante a Favogna e nel 1747 quella di Bartolomeo per 105 Ràgnesi. Nel 1717, e sicuramente dal 1737 al 1747, Gio.Batta abita al maso Betta dov’era manente. E’ molto probabile comunque, che Gio.Batta sia rimasto nel maso come affitalino per quasi tutta la sua vita.[20] Del matrimonio di Gio.Batta con Dorotea Tomazzoli di Dres, si è a conoscenza della nascita di tre figli maschi: Gio.Batta II°, Giovanni e Antonio. Di tutti e tre non conosco la data di nascita (circa tra il 1720 e il 1730)[21], e nemmeno esattamente quella di morte; quest’ultima però è stata approssimata tenendo conto di quanto emerso da vari documenti, e quindi fissando la morte di Giovanni prima del 1800, quella di Gio.Batta II° nel 1764 e quella di Antonio dopo il 1794 non si è molto lontani dal vero[22]. Giovanni e Gio.Batta II°, sposano rispettivamente le due sorelle Cecilia e Lucia Inama, uniche figlie di Vittore Inama fu Ottavio. a) Giovanni avrà tre figlie: Anna, Brigida e Dorotea. La prima che era mammana,[23] si sposerà con il pintaio Giuseppe Perenthaler di Ghirlano. Inizialmente abiteranno a Dermulo, poi si sposteranno a Taio. Brigida sposa Giacomo Inama detto Sèp, e Dorotea, Domenico Emer di Taio.[24] Giovanni, che abitava nella parte di casa alla Crosara che fu del suocero Vittore Inama, alla sua morte lasciò diversi debiti che le figlie dovettero sanare con la vendita di alcuni terreni. Ricordiamo la curiosa situazione che si era creata nel 1819 fra Dorotea e i sindaci della Primissarìa. I rappresentanti di quest’ultima, reclamavano il mancato pagamento di alcuni oneri insistenti sui terreni del defunto Giovanni. Ne nacque una lite che si protrasse alcuni anni e della quale non conosciamo l’esito finale. b) Gio.Batta II° sposa nel 1752 Lucia Inama figlia di Vittore abitante a Taio. Egli morirà nel 1764,[25] lasciando un figlio di nome Gio.Batta (il III°), nato nel 1762. Gio.Batta III° poi sposandosi con Lucia Elisabetta Zini, avrà almeno cinque figli tra cui quattro femmine: Lucia, Anna Maria, Maddalena e Teresa. Anna Maria e Maddalena sposeranno rispettivamente Giovanni Ziller e Francesco Pellegrini entrambi di Sanzeno. Teresa sposerà nel 1816 con Vittore figlio di Giovanni Maria Tamè di Dermulo. L’unico figlio maschio, manco a dirlo, si chiamava Gio.Batta (il IV°) detto Betin e con lui, essendo nate dal suo matrimonio con Teresa Zambiasi solo femmine, si estinguerà il ceppo dei cosiddetti Batistei.[26] L’ultimo Gio.Batta, svolse per diversi anni (fra il 1820 e il 1847) la mansione di guardaboschi, su incarico del Comune di Dermulo. Nel 1837, Teresa moglie di Gio.Batta IV°, cede a Romedio Mendini tutta la vecchia casa Inama misurante una superficie di 114 Pertiche. Romedio gli assegna in cambio i terreni che qualche anno prima aveva ereditato dallo zio. Una figlia di Gio.Batta IV°, di nome Teresa Elisabetta, sposerà Camillo Inama figlio di Giacomo. I Batistei abitavano tutti nella casa paterna n. 13-14. c) Antonio detto Possident il terzo figlio di Gio.Batta I°, aveva sposato nel 1745 Caterina Fedrigoni di Rumo. Le sue due figlie Dorotea e Maria Caterina andranno in mogli rispettivamente a Pietro Piloni di Cles e a Giovanni Mendini di Dermulo. Doretea rimasta vedova, si risposa con Tommaso Paoli di Nanno che abitarà per un certo periodo a Dermulo. Giovanni Mendini, abiterà nella parte di casa n. 13-14 proprietà della moglie e del suocero, del quale sarà rappresentante nei molti affari di permute, vendite od altro che lo vedevano protagonista. In una disputa, per il luogo di costruzione di una nuova fontana, di Giovanni Mendini, si dice che è sotto la tutela del suocero Antonio Inama.

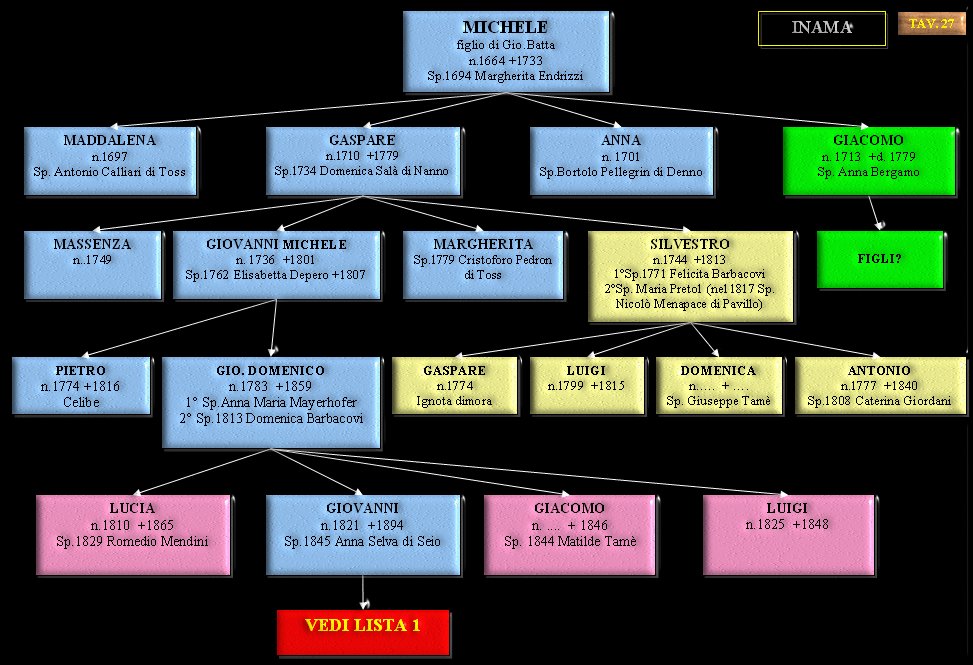

1.1.2.2. MICHELE FIGLIO DI GIO.BATTA E LA SUA DISCENDENZA V. Tav. 27

Michele nato nel 1664, sposa all’età di trent’anni Margherita Endrizzi figlia di Gregorio di Dermulo. Nel 1693 Michele compera, per 100 Ràgnesi da Antonio fu Giacomo Mendini, una parte di casa nello stesso colomello dove si trovava la casa eremitale e quella dei nobili Inama di Fondo. Nello stesso anno, vende per 70 Ràgnesi la sua parte di casa detta la casa Inama (la casa al di là del ri) al fratello Antonio. Degli almeno cinque figli nati dal matrimonio, due femmine di nome Maddalena (n.1697) ed Anna (n.1701) sposarono rispettivamente Antonio Calliari di Toss e Bortolo Pellegrin di Denno; due maschi di nome Gaspare (1710-1779) e Giacomo (1713-d.1779)[27], abitavano a Dermulo nella casa paterna ed erano entrambi sposati. Giacomo, si trova spesso citato negli atti notarili come compratore o venditore di beni. Nel 1753 vende al fratello Gaspare “una pergola alle Marzole” per 18 Ràgnesi; nel 1771 trasferisce agli eredi di Gio.Batta Inama due parti di casa alla Crosara; nel 1775 vende a Giovanni Mendini vari fondi e cioè: “al Fossà, alle Bertuse, al Ri, a S. Giustina, un canevaro alle Fontanele, a Cavauden e a Rizzol”. Nel 1742, Giacomo possiede in affitto i beni dei notai Guelmi, fra cui la casa (più tardi n. 1) e proprio in quell’anno si trova in difficoltà con il pagamento degli affitti e perciò gli sono pignorati il fieno, il frumento ecc. Giacomo era sposato dal 1736 con Anna Maria Bergamo di Portolo, ma non sembra aver avuto discendenza.[28] Gaspare nel 1734, aveva preso in moglie Domenica, figlia di Romedio Salà di Nanno. Da quanto si evince dai documenti reperiti, Gaspare sembra meno attivo del fratello nel campo delle compravendite. Però sarà protagonista di due importanti acquisizioni di porzioni di casa, confinanti da nord con quella paterna e che ancora oggi i suoi discendenti possiedono. Infatti, nel 1741 e nel 1766 acquista rispettivamente per 90 Ràgnesi una parte di casa dall’eremita Giacomo Fuganti, e un’altra parte dalla chiesa di Dermulo. Gaspare aveva avuto due figli, Giovanni Michele e Silvestro. Silvestro (1744-1813) detto Salà, si sposa due volte, la prima nel 1771 con Felicita Barbacovi, la seconda con Maria Pretol di Rumo. Nel 1817, quest’ultima rimasta vedova, sposa Luigi Menapace detto Kramer di Pavillo. Dai due matrimoni, nascono almeno dieci figli, molti dei quali morti in giovane età. Di quelli che arrivarono all’età adulta, ricordiamo Gaspare nato nel 1744 e partito da Dermulo senza dare più notizie, Luigi morto nel 1815, Domenica che sposerà Giuseppe Tamè e Antonio.[29] Antonio era sposato con Caterina Giordani di Nanno, ma non ebbe discendenti e alla sua morte, avvenuta nel 1840, furono designati eredi i figli di suo cugino Giovanni Domenico Inama. Quindi Giacomo, Luigi e Giovanni, divennero proprietari della casa n. 18, dei vari terreni e anche di un capitale di 59 fiorini e 50 carantani, prestato nel 1836 da Antonio al comune, per far fronte alle spese del colera. Da una lista del 1836 trovata nell’A.C.D., dove sono elencati i capifamiglia di Dermulo, Antonio è l’unico a far figurare una persona nella colonna riservata alla servitù.[30] Caterina morì l’anno dopo del marito, lasciando un’eredità stimata 96 fiorini in denaro e mobili. Detta eredità, passerà dai suoi eredi, a Romedio Emer.[31] Giovanni Michele, (1736-1801) sposa nel 1762 Elisabetta Depero di Toss, avrà diversi figli fra i quali Giovanni Domenico e Pietro. La discendenza proseguirà solo con il primo, giacché i figli di Pietro moriranno ancora bambini.[32] Giovanni Domenico (1783-1859) proprietario della casa n. 17-18 si era sposato due volte, l’ultima con Domenica Barbacovi. Fra la numerosa figliolanza solo Giovanni (1821-1894) porterà avanti la discendenza; fra gli altri figli ricordiamo Giacomo che si era sposato con Matilde Tamè nel 1844 ed era già morto nel 1846; Luigi morto celibe nel 1848 e Lucia che andrà in moglie a Romedio Mendini. Giacomo nel suo testamento del 25 marzo 1846, lasciò la sua sostanza al fratello Giovanni e un legato ciascuno alla primissaria ed al comune. In particolare alla primissaria lasciò 25 fiorini abusivi, con l’obbligo di una messa annuale perpetua. Dai due figli di Giovanni, che era sposato con Anna figlia di Tommaso Selva di Seio, Ernesto (1850-1914) e Daniele (1853-1926) trarranno origine i due ceppi delle famiglie Inama con soprannome Fogia[33] che ancora oggi abitano a Dermulo. (V. Lista n. 1). La figlia Emilia invece, prenderà marito nella persona di Geremia Inama figlio di Giuseppe.

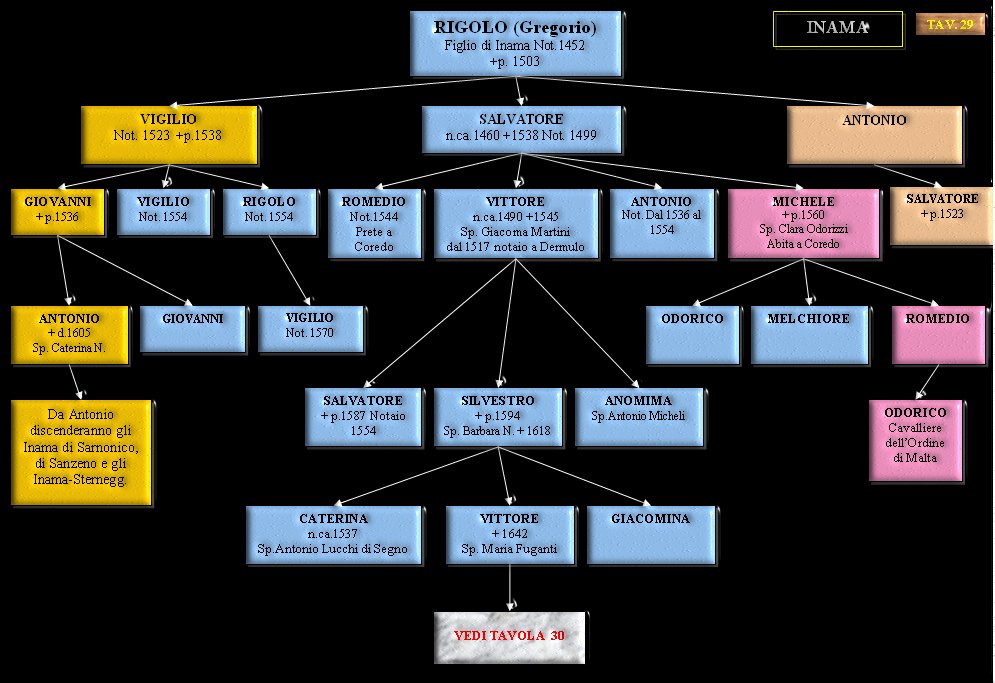

2. LA LINEA DI GREGORIO (Rigolo)[34]

2.1. DA GREGORIO FINO A VITTORE (1631-1690) V. Tav. 29

2.1.1. GREGORIO FIGLIO DI INAMA E I SUOI FIGLI

Il nome di battesimo Rigolo, Grigolo, è da intendere come diminutivo di Enrico.[Secondo me invece, è una forma dialettale di Gregorio: Rigòl e quindi Rigòlo][35]. I componenti della famiglia con questo nome sono sempre indicati con questa forma locale e così noi dobbiamo accettare una certa autonomia del nome. Il nome appare di rado; poiché nella famiglia degli Inama prima non era mai stato usato e che nessun patrono portava questo nome, si potrebbe arguire che provenisse dalla famiglia della madre, che ci è rimasta ignota. Rigolo viene nominato per la prima volta nel documento di infeudatura dei Thun del 1452 e 1468; successivamente in molti atti fino al 1496; nel 1503 era indicato come già deceduto. In tutti gli atti appariva insieme con i suoi fratelli e nipoti. Ma mentre i fratelli Antonio e Gaspare avevano trasferito la loro residenza a Fondo già prima del 1468, Rigolo rimase a Dermulo e, senza dubbio, si occupò dei terreni ereditati. Rigolo è il capostipite della maggior parte delle linee con il cognome Inama ancora esistenti. Il capitolo che viene dedicato alla sua discendenza è quindi anche il più corposo; esso comprende la maggior parte delle famiglie che ancora oggi vivono a Dermulo e tutte quelle che vivono a Taio, Sanzeno, Sarnonico e le famiglie Inama von Sternegg e Inama von Sternfeld e altre. Il 4 marzo 1489 Rigolo e suo fratello Gaspare vendettero per sé e per i propri eredi come pure per i minori tutelati, figli del fratello Giovanni e come rappresentanti di ser Nicolò, di suo nipote e dei suoi fratelli, un terreno a saregen nel territorio di Taio a Simone di Thun, cavaliere, per 50 marche meranesi. Il 20 gennaio 1496 Rigolo e Gaspare figli del quondam ser Iname de Hermulo per sé e per gli eredi di Joannes loro fratello e per i propri eredi e Petrus Ename figlio del quondam ser Antonius Ename de Hermulo per la sua quarta parte vendono allo stesso Simone di Thun un comodo prato nello stesso territorio di Taio per 25 marche meranesi. L’atto di vendita fu redatto dal notaio Nicolò Inama di Fondo che appose il suo sigillo notarile. Questo si compone di una stella a otto punte. Non sappiamo nulla della moglie di Rigolo. Conosciamo tre figli, Salvatore, Antonio, Vigilio nati tra il 1455 e il 1465 circa. Nel 1510 Antonio era già morto; lasciò un figlio Salvatore che nel 1523 era morto e tutto fa supporre che non abbia lasciato discendenti. Anche Vigilio, ultimo figlio di Rigolo, ebbe cinque figli; fu nominato titolare del feudo dai Valèr; ma della sua vita non possiamo dire molto di più del fatto che nel 1523 possedeva un terreno alle streghe longhe di Dermulo confinante con il terreno infeudato. La sua data di nascita è da porre nel 1465 circa, nel 1538 era documentato come morto. Sua moglie, che ci è totalmente sconosciuta, ebbe almeno cinque figli. Questi furono: a) Fausto che si diede alla vita religiosa e fu parroco a Coredo. I locali registri battesimali lo nominano ancora due volte nel 1570 come padrino anche se in Coredo nell’ Anaunia memorie storiche p. 193 di Endrici la sua morte viene posta nel 1546. I figli b) Antonio, nato nel 1490 circa e c) Vigilio, nato nel 1500 circa sono dal 1536 nominati molte volte come testimoni in atti notarili e come venditori di terreni ai signori di Thun (1550, 1552, 1563). Non è noto se fossero sposati o se abbiano lasciato dei figli. Ma è interessante notare che, come risulta dal contratto di vendita del 1552, i tre fratelli (Antonio, Vigilio e Rigolo) si trovavano in comunione di beni con i figli del defunto Cristoforo de Coradinis di Dermulo. Qui si può supporre una parentela e cioè che la madre dei tre fratelli fosse una Cordini. Dobbiamo nominare ancora il quarto e il quinto figlio di Vigilio quondam Rigolus: d) Giovanni, nato nel 1495 circa e e) Rigolo, nato nel 1500 circa. Ambedue fondarono famiglie.

2.1.2. SALVATORE FIGLIO DI GREGORIO

Ser Salvatore rappresentò la comunità di Dermulo quando nel 1503 si discusse della costruzione di un campanile per la chiesa paesana di S. Maria.[36] Come accennato sopra, nel 1515 fu investito del feudo thuniano come più anziano della famiglia ma nel 1523 cedette lo stesso a Nicolò Inama, cugino di Fondo. Nel 1534 era ricordato come defunto. Ebbe quattro figli: Antonio, Vittore, Romedio e Michele. Di Vittore nato circa nel 1490 parleremo al n. 2.1.3. Nel 1538 il figlio maggiore Antonio comprò con suo fratello Michele un terreno a Dermulo appartenente ai figli minorenni del suo defunto cugino Giovanni. Per Antonio e Michele questa è la prima notizia storica. Quando Michele si trasferì a Coredo, Antonio gli vendette nel 1544 un terreno pianeggiante nel territorio alle palissole e nel 1545 concordò con lui un compromesso per la divisione dei loro beni. Nel 1540 Antonio ricevette il terreno infeudato dai Thun. Fino al 1554 Antonio appare spesso in documenti ufficiali, soprattutto con parenti della linea Inama ma anche in relazione alle famiglie imparentate Martini e de Pretis [Pret] oppure in atti comunali. Ci è completamente sconosciuta la moglie di Antonio; conosciamo un solo figlio Giovanni i cui riferimenti ufficiali si collocano tra il 1569 e il 1579. Era chiamato ser non sappiamo se fosse sposato; ad ogni modo non lasciò figli; quando morì nel 1584 nominò erede universale un certo Caldana. Il secondo figlio del vecchio (e primo) Salvatore (già morto nel 1534) fu Romedio che nel 1547 fu nominato monaco del chiostro sui monti di Sfruz, Smarano e Coredo e di Castel Brughier dove si occupò dell’impianto e della tenuta dell’archivio.[37] Può essere morto tra il 1550 e il 1560. L’ultimo ancora da nominare dei quattro figli di Salvatore il vecchio, è Michele. La possibile data di nascita è il 1500 e fu notaio a Coredo dove si stabilì senz’altro in seguito al matrimonio con Clara Odorizzi. Michele fu il capostipite della più vecchia linea delle famiglie Inama a Coredo che ebbe membri importanti ma che si estinse dopo poco tempo.[38]

2.1.3. VITTORE FIGLIO DI SALVATORE ED I SUOI FIGLI

Vittore lo incontriamo già nel 1517 come notaio attivo a Dermulo e quindi possiamo porre la sua data di nascita nel 1490. Oltre ai propri atti con i fratelli egli redasse e legalizzò molti atti legali in Castel Brughier e Castel Valèr. Negli atti del notaio Gottardo de Gottardis di Cles[39] appare spesso la vedova di Vittore, Giacoma, una figlia di Silvestro Martini di Revò, la prima volta nel 1551 quando Salvatore figlio maggiore di Vittore era già maggiorenne mentre gli altri fratelli, che non vengono nominati, erano ancora minorenni. Nel 1553 Giacoma richiese al notaio de Gottardis l’autorizzazione alla cessione di una delle case[40] dei figli a Dermulo ad Anna de Pangratiis, figlia del defunto Pietro de Cordini. Con il ricavato dovevano essere pagati dei debiti del defunto Vittore. Per l’alto valore della casa, Anna de Pangratiis dovette pagare 25 Ràgnesi e cedere 4 terreni. Conosciamo tre figli di Giacoma e Vittore. Oltre a una figlia, che sposò Antonio Micheli di Revò (morto nel 1571) ci sono Salvatore e Silvestro. Salvatore, nato nel 1520 circa, fu notaio subito dopo il padre; era attivo come tale in Castel Brughier già dal luglio 1545. Le menzioni ufficiali che lo riguardano comprendono 28 numeri nella raccolta di regesti delle storie delle famiglie. Morì tra il 1575 e il 1587, probabilmente poco prima di quest’ultima data. Oltre ai soliti atti di acquisto e vendita di terreni, di tutore nelle famiglie Chilovi, Torresani, Cordini, Mendini, Barbacovi, Arnoldi, Rolandini, ecc., una gran parte della sua attività si esplica nella trattazione degli affari della propria famiglia. Egli stesso fu nominato tutore dei figli dopo la morte di suo cognato Antonio Micheli avvenuta nel 1571. Non sappiamo se Salvatore fosse sposato. Non risulta che abbia avuto dei figli. Al contrario Silvestro, che alla morte del padre era ancora minorenne, può essere attestato solo attraverso due documenti del 1571 e 1572. Possiamo presumere che con la moglie, una certa Barbara N., vivesse nella casa avita di Dermulo del suo antenato Rigolo sita al n.[ex] 26/27 che era chiamata casa Inama di sotto alla Crosara, e che è ancora oggi esistente.[Barbara morì nel 1618]. E’ provato che questa casa nel 1681 era di proprietà di un nipote di Silvestro, che aveva lo stesso nome (1600-1681). Silvestro, il primo con questo nome (ripreso dal nonno materno Martini), e Barbara ebbero due figlie che si sposarono a Dermulo il 29 aprile 1597 (con questa data iniziano le iscrizioni nei registri parrocchiali della competente parrocchia di Taio)[41], e un figlio Vittore che proseguì la discendenza e fu il capostipite di numerose famiglie Inama che ancora oggi esistono sia a Dermulo che in altri paesi.

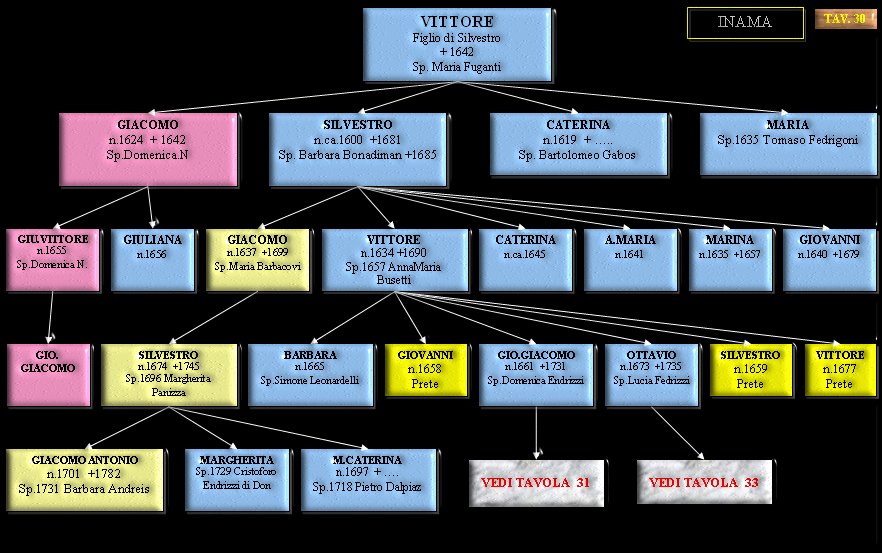

2.1.4. VITTORE (ca.1570-1641) FIGLIO DI SILVESTRO ED I SUOI FIGLI V. Tav.30

Vittore, nato nel 1570, può essere identificato ufficialmente solo due volte, nel 1603 e nel 1608. Nei documenti che riguardano suo figlio Silvestro, Vittore è definito più volte magnificus dominus ma non ser. Sembra che questa denominazione onorifica, indichi più un innalzamento della posizione sociale, piuttosto che il fatto che fosse notaio. Sembra che abbia abitato e restaurato la casa del padre a Dermulo; prima del suo abbattimento, sull’arco del portone che immetteva nel cortile si poteva leggere la data 1627.[42] Vittore si sposò al suo paese il 28 maggio 1597 con Maria Fuganti che gli diede almeno cinque figli; conosciamo le date di nascita solo di Caterina, nata nel 1619 e sposata nel 1642 con Bartolomeo Gabot [Gabos?] e del figlio più giovane Giacomo nato il 5 gennaio 1624. Il figlio maggiore Silvestro può essere nato intorno al 1600, lo seguirono due sorelle: Marina e Maria; la prima morì nubile nel 1657 mentre la seconda era sposata con Tomaso Fedrigon dal 1635. Giacomo era sposato ed ebbe figli e un nipote; ma la famiglia sembra essersi estinta con questo nipote nel 1700. [Karl Inama, scrive che Giacomo aveva sposato una certa Domenica, dalla quale nacquero i figli Giuseppe Vittore (n.1655) e Giuliana (n.1656); Giacomo però, risulta morto già nel 1642, all’età di 18 anni, e quindi è poco probabile che si fosse sposato e avesse avuto discendenti. C’è da presumere che il Giacomo marito di Domenica, fosse il figlio di Cipriano II°,V. Tav. 26 ]. Vittore e Maria morirono nello stesso giorno, il 24 maggio 1641. [Dai registri la morte di Vittore risulta il giorno 14 maggio 1642]

2.1.5. SILVESTRO (1600-1681) FIGLIO DI VITTORE, I SUOI FIGLI ED I SUOI NIPOTI

Silvestro, nato nel 1600 circa, fu il capostipite della maggior parte delle famiglie che successivamente e ancora oggi vivono a Dermulo e a Taio o che da qui provengono. Anche egli era chiamato magnificus dominus come pure messer e quindi possiamo dedurre che fosse notaio. Sono stati trovati documenti solo dei suoi ultimi anni, fino al 1681. Un documento di questo anno si riferisce alla quota di eredità del nonno e paterna di suo nipote con lo stesso nome, Silvestro, che voleva diventare prete. In quel tempo era descritto come un uomo molto vecchio e malato (in gravi senectute constitutus). Il 1 novembre dello stesso anno fece testamento e morì pochi giorni dopo. Sua moglie Barbara [era una figlia di Giovanni Giacomo Bonadiman di Casez] morì il 25 dicembre 1685. Dal matrimonio nacquero, tra il 1629 e il 1645, nove figli; tre o quattro morirono in tenera età, altri tre o quattro raggiunsero la maturità ma rimasero scapoli. Due figli, Vittore, nato nel 1634 e Giacomo, nato nel 1637 iniziarono delle linee di cui si parlerà nei seguenti punti a) e b). a) Giacomo, 1637-1699, sposato con Maria Barbacovi, suo figlio Silvestro, nato nel 1674 e morto nel 1745, sposato con Margherita de Panizza, e suo nipote, di nome Giacomo Antonio, nato nel 1701 e morto nel 1782, sposato [dal 1732] con Barbara de Andreis [di Mechel], vissero a Taio. Furono persone di riguardo, l’ultimo nominato fu anche notaio. Gli fu dato, (oltre ai soliti titoli onorifici) anche il predicato nobilis.[Nel 1769 Giacomo, rimasto vedovo, si risposa con Brigida Barbacovi]. Mentre dal matrimonio di Giacomo con Maria Barbacovi sembra sia nato solo il figlio Silvestro, dai matrimoni di Silvestro (nato nel 1674) e del giovane Giacomo nacquero rispettivamente sette e sei figli. Questa famiglia, comunque, si estinse con la morte di Giacomo Antonio avvenuta nel 1782. Nel testamento, Giacomo Antonio incluse molti lasciti e nominò suo erede universale suo nipote il magnifico illustrissimo signore e dottore in lettere Antonio Alisio de Panizza. Nel testamento fu fatto obbligo all’erede di chiamarsi Inama-de Panizza e di abitare la casa ereditata a Taio (in seguito n. 78). Sembra che l’obbligo dell’ aggiunta del nome non sia stato rispettato o che lo sia stato solo per breve tempo. [Giacomo Antonio possedeva a Dermulo ancora una parte di casa n. 2/3, proveniente dalle divisioni dei beni del bisnonno Silvestro. Questa casa poi sarà venduta a Giacomo fu Michele Inama. V. Tav. 27. Come si può evincere dall’anagrafe del 1710 la suddetta casa era in quell’anno abitata da Silvestro e dalla sua famiglia]. b) Vittore, nato nel 1634, non fu da meno del padre e del nonno come posizione sociale; anche lui era chiamato magnificus dominus. Il 1 dicembre 1657 sposò Maria Busetti figlia di Ottavio. Dal matrimonio nacquero sette figli. Tre figli, Giovanni nato nel 1658, Silvestro nato nel 1659 e Vittore nato nel 1677 scelsero il sacerdozio, il primo, dopo gli studi in teologia fatti a Bologna, entrò nel convento di San Benno di Venezia (1688), il secondo, dopo la cura d’anime al suo paese come sacerdote, divenne archivista. Dei due fratelli non abbiamo ulteriori notizie né riguardo la loro vita né sulla loro morte. Vittore, il minore, intraprese studi di teologia a Venezia, diventò sacerdote e morì a Taio già nel 1704, ancora giovane a 27 anni. Ancora nel 1900 Giuseppe Inama conservava a Coredo la fattura del medico per spese sanitarie ammontante a 41 lire; questa riportava che le labbra erano piene del catarro dello stomaco e della ferita.(?) Una sorella dei fratelli sacerdoti morì ancora bambina, un’altra, Barbara, nata nel 1665, sposò nel 1685 Simone Leonardelli di Coredo ma nel 1704 era già vedova. Giovanni Giacomo, nato nel 1661, quarto figlio di Vittore e Anna Maria, diede origine a un ramo principale della famiglia [V. paragrafo 2.2.1.] mentre dal quinto figlio, Ottavio nato nel 1673, [V. paragrafo 2.2.2.] ebbe origine il secondo ramo principale degli Inama di Dermulo (in quanto appartengono alla discendenza di Rigolo). Il padre Vittore viene menzionato più volte a partire dal 1660 come padrino, testimone in atti giuridici e quale acquirente di terreni. Redasse il suo testamento nel 1689 e subito dopo aggiunse un codicillo con cui assegnava alla moglie l’usufrutto del suo patrimonio. Morì il 13 gennaio 1690. Solo nel 1695 il figli Giacomo [Giovanni Giacomo], Ottavio e Vittore si divisero l’eredità; Vittore, ancora minorenne, fu patrocinato dallo zio Giacomo Inama quale tutore. [Dal relativo documento risulta che era Ottavio l’assistito dallo zio Giacomo, mentre Vittore era assistito da Bartolomeo Fuganti]. Giacomo [Giovanni Giacomo], nato nel 1661, prese la casa dell Inama di sotto alla crosara, e cioè sotto il bivio, che il padre aveva sempre abitato e che aveva un grande orto e un prato circondato da un muro. Ottavio prese quella sopra al bivio [Come pure il fratello Vittore che poi però abbracciò il sacerdozio e quindi vi rinunciò]. L’asse ereditario immobiliare comprendeva inoltre un gran numero di prati, campi e boschi siti a Dermulo, Taio e Coredo. La madre Anna Maria Inama-Busetti redasse testamento nel 1701 a favore dei figli e morì nello stesso anno.

2.2. DA VITTORE (1634-1690) AI GIORNI NOSTRI

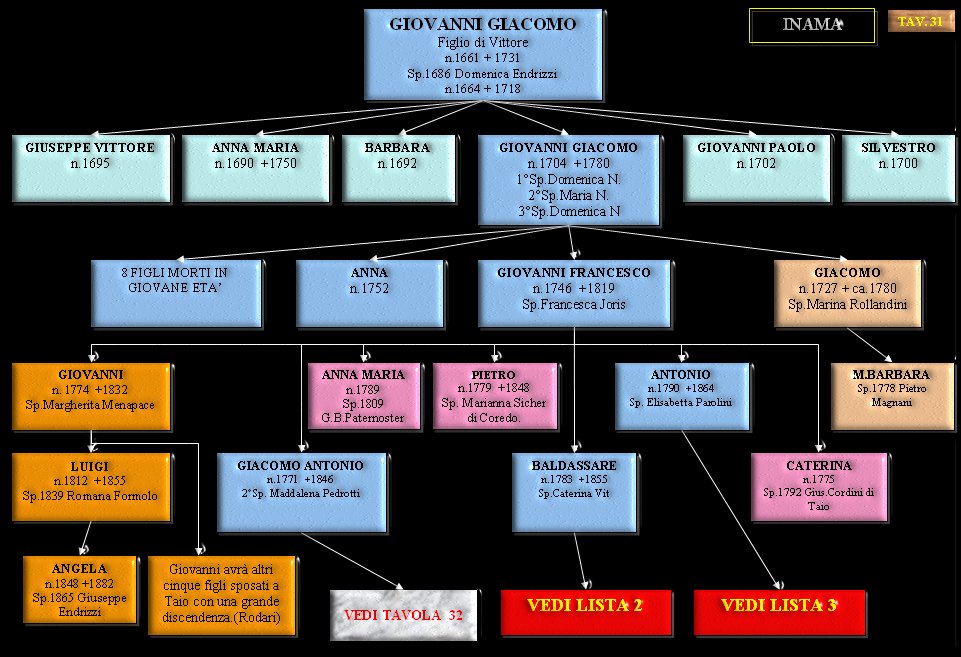

2.2.1. GIOVANNI GIACOMO FIGLIO DI VITTORE, I SUOI FIGLI E NIPOTI V. Tav. 31

Giacomo [Giovanni Giacomo], nato nel 1661 e morto nel 1731, oltre ai terreni ereditati sottoscrisse nel 1694 un contratto come affittuario e fattore con il Castel Brughier. Sembra che non abbia potuto far fronte ai suoi impegni poiché nel 1705 cedette al conte Giuseppe Giovanni Antonio Thun un prato di sua proprietà a Taio in conto pagamento e sciolse il contratto. Dei dieci figli nati dal suo matrimonio con Domenica Endrizzi[43] quasi tutti morirono ancora lattanti; l’ultimo, Giovanni Giacomo, nato nel 1704, continuò da solo la discendenza. Il contratto da affittuario non influenzò la sua posizione sociale; ufficialmente appare come magnificus dominus. Morì il 6 maggio 1731 dopo aver visto morire sua moglie già nel 1718. Giovanni Giacomo il giovane nacque il 3 aprile 1704 e morì intorno al 1780. Sembra che abbia lavorato, come contadino, terreni sia di sua proprietà che presi in affitto. Appare in documenti ufficiali dal 1730 in questa sua qualità e come padrino. Il primo maggio del 1726 sposò in prime nozze una tale Domenica, nel 1746 in seconde nozze una tale Maria e nel 1770 si sposò per la terza volta con una certa Domenica. Non conosciamo il nome di famiglia delle tre mogli. Solo un figlio per ciascuno dei primi due matrimoni raggiunse l’età adulta, tutti gli altri morirono ancora bambini, e una figlia che rimase nubile. I figli furono un Giacomo nato nel 1727 che morì nel 1780 circa (fu notaio in Taio, sposato con Marina Rollandini di Mollaro, i figli di questo matrimonio, però, morirono ancora bambini e solamente una figlia diventò adulta e sposò Pietro Magnani nel 1778) e un certo Francesco, dal secondo matrimonio del padre, che nacque nel 1746. Questi, sposatosi nel 1768 con Francesca figlia di Tomaso Ioris di Portolo, è il capostipite di una numerosissima discendenza che oggi rappresenta il primo ramo degli Inama di Dermulo. Vedi paragrafo 2.2.1.1. qui sotto.

2.2.1.1. GIOVANNI FRANCESCO FIGLIO DI GIOVANNI GIACOMO

Con Francesco (1746-1819), che noi dobbiamo considerare come il più vicino capostipite del primo ramo degli Inama di Dermulo, inizia la storia più recente di questa linea. Il grande numero di figli, anche se l’alta mortalità infantile la riduceva di molto, dovette portare a successive ripartizioni del patrimonio e quindi a una riduzione dell’asse patrimoniale. Nelle iscrizioni dei registri ecclesiastici viene ancora detto magnificus. Fu l’ ultimo a cui fu dato questo titolo di distinzione. I figli svolsero il lavoro manuale di carpentiere e di tessitore e lo stesso Francesco quello di frustaio che successivamente passò al figlio Giovanni. Il patrimonio di Francesco, come risulta dall’inventario da lui stesso fatto nel 1817, era ragguardevole; aveva un valore di 7.300 Ràgnesi. Con la morte di Giacomo Antonio Inama (nato il 27 ottobre 1701 e morto nel 1782) avvenuta a Taio, aveva ereditato terreni a Taio dove si trasferì nel 1780 circa. La famiglia visse nella casa al numero 80 di proprietà del conte di Thun. Nel 1790 si recò in pellegrinaggio a Roma dove poté parlare con il papa Pio VI e il 17 gennaio 1791 ottenne una bolla d’indulgenza per sé, i suoi famigliari più stretti e per dodici altre persone delle famiglie Panizza, Mendini, Barbacovi, Widmann, Rizzi e altre. Questa bolla papale è probabilmente andata perduta. Francesco si sposò a Nanno il 28 settembre 1768 con Francesca Ioris, una figlia di Tomaso Ioris di Portolo, che gli diede quattordici figli. Di questa moltitudine, otto figli morirono da bambini o da giovani. [La figlia Maria sposò il mugnaio Giambattista Paternoster di Cloz, un’altra figlia di nome Caterina andò in moglie a Giuseppe figlio di Giuseppe Cordini di Taio ed il figlio Pietro sposò Marianna Sicher di Coredo. Da questo matrimonio nacquero fra il 1800 ed il 1814 cinque figli che però morirono prematuramente].[44] Ma quattro figli di Giovanni Francesco fondarono delle famiglie e sopravvivono attraverso una numerosa discendenza. Questi quattro figli furono:

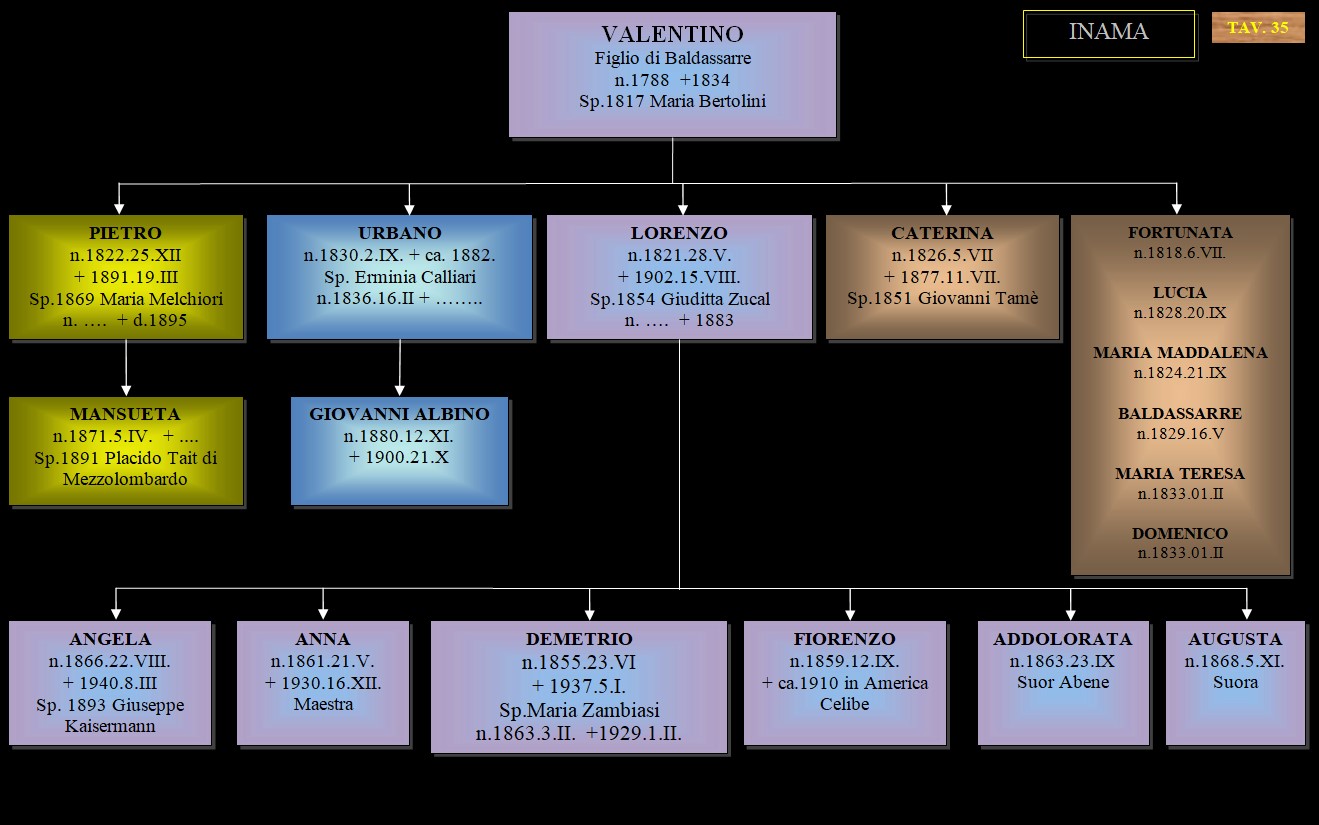

a) Giacomo Antonio, nato nel 1771, m. nel 1846 b) Giovanni, nato nel 1774, m. nel 1832 c) Baldassarre, nato nel 1783, m. nel 1855 d) Antonio, nato nel 1790, m. nel 1864

Francesco fece testamento il 2 gennaio 1819 e morì lo stesso giorno; già undici anni prima aveva dato ai cinque figli la maggior parte dei suoi beni immobili il cui valore, ad ogni buon conto, fu stimato in 1.100 Ràgnesi. Otto anni dopo la moglie Francesca lo seguì nella tomba.

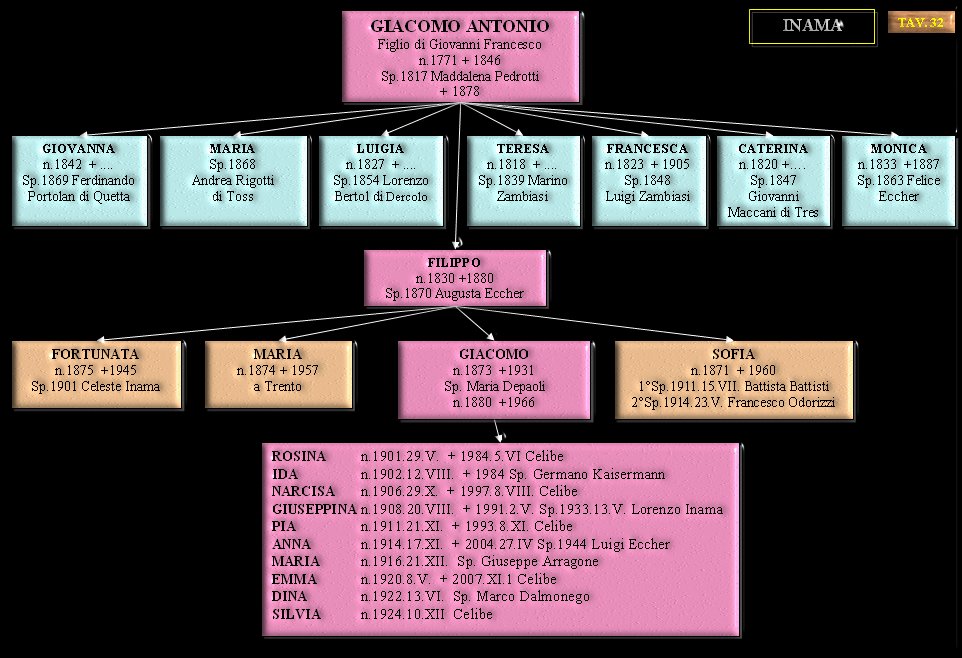

2.2.1.1.1. GIACOMO ANTONIO FIGLIO DI GIOVANNI FRANCESCO V. Lista n. 7

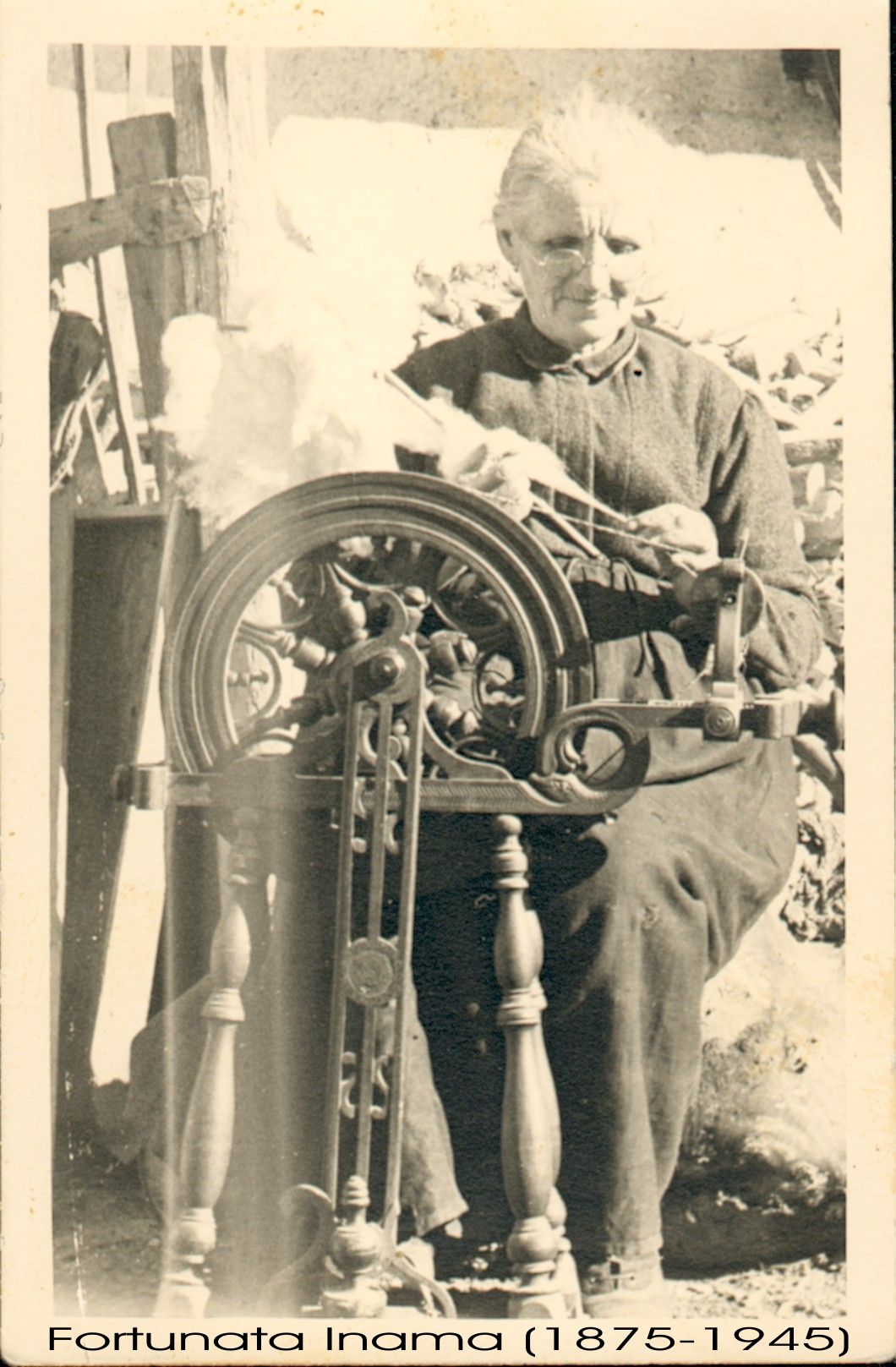

Giacomo Antonio, spesso chiamato solo Giacomo, di professione carpentiere, falegname e bottaio, era il figlio maggiore di Giovanni Francesco, era nato infatti nel 1771. Dal matrimonio con Maddalena Pedrotti figlia di Giovanni di Dambel nacquero sei figlie ed un figlio di nome Filippo che sposerà nel 1870 Augusta Eccher figlia di Lorenzo e sorella di Felice. Le figlie si chiamavano Giovanna, Maria, Luigia, Teresa, Francesca e Monica, che sposarono rispettivamente Ferdinando Portolan, Andrea Rigotti, Lorenzo Bertol, Luigi Zambiasi, Marino Zambiasi e Felice Eccher di Dermulo. L’abitazione di Giacomo Antonio era nella parte occidentale della casa n. 27, dove abiterà pure il nipote Giacomo figlio di Filippo. Gli eredi di Giacomo poi, negli anni Quaranta del Novecento, venderanno la casa per abitare in quella nuova poco distante numerata con il 40. La discendenza maschile di questo ceppo Inama si estingue proprio con Giacomo, essendo nate dal suo matrimonio con Maria Depaoli figlia di Giuseppe, ben dieci femmine. Nelle tre ultime generazioni su 22 nascite solo tre sono maschi. Giacomo aveva tre sorelle fra le quali Fortunata, che sarà moglie di Celeste Inama. Fortunata di nome ma non di fatto, vista la sua tragica morte nel 1945, durante l’ultima guerra mondiale.[45] (Leggi la poesia di Ida Seppi)

2.2.1.1.2.GIOVANNI FIGLIO DI GIOVANNI FRANCESCO

Giovanni, il figlio di Francesco nato nel 1774, seguì il padre nella sua attività di frustaio che questi aveva posseduto a Taio. Mediante una cooperativa commerciale fondata allo scopo poté allargare in modo considerevole questa attività così da fornire non solo l’Austria ma anche esportare in Svizzera, Germania, Francia e America. Giovanni era sposato dal 1805 con Margherita Menapace di Pavillo che gli diede 12 figli. Anche se pure in questo matrimonio 5 figli morirono nella prima giovinezza, da sei figli ebbero origine numerose discendenze. Tra i discendenti di Giovanni ci furono dei nipoti che si trasferirono nel Vorarlberg e a Weiler nell’Allgaeu bavarese. Queste linee vivono ancora. I pronipoti e i tanti figli dei pronipoti hanno raggiunto un numero considerevole e mostrano rami ancora ben vivi. Anche in America dovrebbero esserci ancora dei discendenti. Di Giovanni[46] che si era trasferito a Taio ai primi dell’Ottocento, ricordiamo il figlio maggiore Luigi nato nel 1812, sposato con Romana Formolo ed abitante a Dermulo nella casa paterna n. 27. Nel 1852 apprendiamo da una carta presente nell’archivio comunale che Luigi era assente da Dermulo da più di un anno. Infatti raccorciando capelli, girovagava di paese in paese in cerca di clienti. Nel 1855 era a Dermulo, dove morì a causa del colera. Dal matrimonio nacquero tre figli: Luigi (n.1841), Angela (n.1848) e Colomba (n.1850). Luigi morirà celibe a Montecchio nel 1864 dove aveva intrapreso un attività di commercio di chincaglie[47], Colomba muore diciassettenne nel 1867, Angela invece sposerà nel 1865, Giuseppe Endrizzi figlio di Giovanni. Molti terreni oggi proprietà Endrizzi provengono proprio dall’eredità di Angela.

2.2.1.1.3. Baldassarre FIGLIO DI GIOVANNI FRANCESCO V. Lista n. 2

Baldassarre Inama detto Rodar di professione tessitore, abitava con la sua famiglia nella casa n. 27. Sposato con Caterina Vit di Tuenno aveva avuto quattro figli: Maria, Pietro, Giuseppe e Baldassarre. Maria nata nel 1817 sposa Giacomo Inama Sèp. a) PIETRO nato nel 1819 sposa Teresa Mendini e lascia la casa paterna per abitare nella casa n. 20-21 della moglie. Pietro detto Guslot, aveva 4 figli: Elia, Emanuele, Germano e Maria; di questi solo Elia si sposa, Emanuele muore celibe nel 1871 all’età di 25 anni, Germano fugge in America senza dare più sue notizie e Maria vivrà nubile nella casa n. 20 fino alla sua morte avvenuta nel 1925. Elia si sposa due volte, la prima con Alceste Sandri di Priò, la seconda con Santina Corazzola di Tres[48]. Dal primo matrimonio nascono nel 1891 Attilio, e nel 1893 Silvio. Attilio si sposa con Maria Inama figlia di Ferdinando e avrà solo un figlio di nome Tullio che oggi vive in Argentina. Silvio sposa Bruna Endrizzi di Don e dal matrimonio nasceranno due figlie Carmela e Ilda; l’ultima vive tuttora nella casa costruita nel 1926 dal padre e dal nonno materno di Don. Germano nato nel 1850, per qualche anno è maestro nelle scuole elementari del paese, dal 1886 al 1888 fu anche Capocomune. Sembra che la sua improvvisa partenza per l’ America sia stata proprio dovuta a qualche problema legato all’incarico di Capocomune. Rimane il fatto certo della vendita all’asta della sua casa n. 21, e relativa acquisizione da parte del Comune. b) GIUSEPPE nato nel 1821 sposa Brigida Inama figlia di Giovanni Sèp e abita nella casa n. 27. Dal matrimonio nascono sette figli fra cui: Emilia che sposerà Agostino Inama figlio di Baldassarre Zitol, Maria che sposa Fortunato Eccher, Geremia che sposa Emilia Inama figlia di Giovanni Fógia e Clemente che sposa Annunziata Vegher. Dal matrimonio di Geremia con Emilia nasce solo una figlia di nome Vittoria che poi sposerà Emanuele Sandri di Tuenno.[49] Nel 1902 Geremia è nominato curatore dei figli minori di Basilio Emer dimoranti in Brasile, incarico che smetterà nel 1927 per limiti di salute ed età. Clemente e Annunziata invece non ebbero nessun figlio. Annunziata fu per un periodo la mammana di Dermulo. Clemente costruisce nel 1912 la casa nella località al Ciapitel poi numerata con il 41. Erede della casa e di alcuni campi è nominata Emma Inama, nipote di Clemente. c) Baldassarre il figlio più giovane di Baldassarre era nato nel 1824 e abitava con la moglie Marianna Bonadiman nella casa n. 5.[50] Dei suoi tre figli, Augusto nato nel 1856 si trova negli U.S.A. già nel 1886 e non darà più sue notizie; Felice nato nel 1860 ed Emanuele nato nel 1865 erano sposati rispettivamente con Elena Poloni e Maria Bertagnolli.[51] Felice, dal 1888 assunse l’incarico di custode forestale per il comune di Dermulo, percependo un compenso di 40 fiorini annui. Dai due sopraccitati matrimoni nacquero una figlia ciascuno e cioè: Irene e Ester.

2.2.1.1.4. ANTONIO FIGLIO DI GIOVANNI FRANCESCO V. Lista n. 3

Antonio era il figlio più giovane di Giovanni Francesco essendo nato nel 1790. Egli non abiterà all’inizio nella casa paterna come gli altri fratelli, ma nella casa n. 5, una volta casa Endrizzi. Dal matrimonio con Elisabetta Parolini di Banco nacquero sei figli di cui tre raggiungeranno l’età adulta: Francesca (1815) che sposerà Giovanni Massenza ed abiterà al maso Rauti, Giuseppe (1821) e Giovanni (1823). a) GIUSEPPE detto Bomba, si sposa due volte: la prima nel 1856 con Filomena Emer figlia di Romedio dal cui matrimonio nasceranno Ferdinando, Modesto, Romedio e Candido, la seconda con Leopolda Zucal che darà alla luce Angelo. Giuseppe abiterà nella casa n. 26, presumibilmente ereditata dallo zio Pietro morto nel 1848. In detta casa poi abiteranno con le rispettive famiglie il figlio più vecchio Ferdinando e il più giovane Angelo, gli altri tre figli Modesto, Romedio e Candido emigreranno verso il 1895 negli U.S.A.[52] Nel 1905, Giuseppe trasferì la casa ed altri due terreni in proprietà dei due figli Ferdinando e Angelo con l’obbligo però che si dovessero occupare del suo sostentamento. Ferdinando nato nel 1857 sposa Rachele Eccher figlia di Felice. Dal matrimonio nasceranno dieci figli fra i quali Emilio e Guido che emigreranno negli Stati Uniti a Shepton, dove moriranno senza famiglia; Giacomo si trasferirà a Rovereto, Felice e Lorenzo si sposeranno e abiteranno in paese. Ferdinando alla fine dell’ Ottocento lavora i campi che i Panizza di Taio possiedono a Dermulo ed è spesso nominato negli atti comunali come ispezionante del bestiame e delle carni macellate. Modesto nato nel 1859 quando ritorna dall’America si sposa con Ottilia Bonadiman di Banco e abita nella casa n. 3[53] presumibilmente comperata dagli eredi di Urbano Inama Valentin. Il suo unico figlio maschio di nome Vittorio lascerà Dermulo per raggiungere la Francia, dove morirà celibe. Romedio nato nel 1861, sposa nel 1893 Diomira Barbacovi di Taio e nello stesso anno lascerà il paese ed emigrerà negli U.S.A. A Bridgeport nell’Ohio, nasceranno tra il 1894 e il 1900 quattro dei suoi sei figli e cioè: Luigi, Maria, Modesta e Giuseppe. La moglie Diomira si occupava anche di altri emigrati di Dermulo, preparando loro il cibo e rattoppando vestiti[54]. Nel 1903 Romedio torna a Dermulo, abiterà in affitto nella casa n. 24, ed intanto progetta e costruisce una casa numerata poi con il 34. Romedio aspirerebbe di aprire nella sua nuova casa un’osteria, ma dovrà aspettare ben quattro anni affinché dopo innumerevoli richieste al Comune il suo desiderio si avveri. La discendenza di Romedio proseguirà con il primogenito Luigi, l’altro figlio di nome Giacinto muore tragicamente nel 1912 all’età di quattordici anni. Infatti mentre le sue vacche pascolavano alle Plazze, precipitava in un burrone in località Val Sécia sembra a causa di un’imprudenza nel recuperare un nido. Candido nato nel 1869 sposa Assunta Barbacovi di Tres[55]. Anche lui emigrerà temporaneamente in America nelle miniere d’oro a Central City in Colorado dove nasceranno i primi tre figli: Elviro, e le gemelle Maria ed Emilia. Qualche anno dopo anche Candido ritorna in paese ed inizialmente abiterà in affitto nella casa n. 18; poi nel 1909 si presenta l’occasione di acquistare la casa n. 9 da Desiderato Endrizzi. Qui nasceranno: Remo, Fiorina, Attilia e Ida. La discendenza di Candido in linea maschile è oggi estinta, infatti Elviro sarà conventuale alla Basilica di S. Antonio di Padova con il nome di padre Bernardo, Remo invece rimarrà celibe. Angelo nato nel 1878 dal secondo matrimonio di Giuseppe, sposa nel 1911 Maria Tamè figlia di Costante e abita nella casa n. 26 ancora oggi abitata da suo figlio Aldo. b) GIOVANNI detto Zanet abita in una parte di casa n. 5, e sposa nel 1857 Basilia Calliari. Dal matrimonio nascono sei figli fra cui Beniamino, Daniele e Giuseppe. Beniamino nato nel 1858, sposa Filomena Inama figlia di Eugenio dalla quale avrà tre figli: Maria, Lino e Rina. Quest’ultima sposerà Vittorio Inama di Dermulo, Maria invece Pio Demagri di Cles. Per un breve periodo Beniamino risiederà negli U.S.A.[56] Dal matrimonio di Lino con Giuseppina Borzaga di Ronzone nasceranno due figlie che saranno le ultime proprietarie della casa n. 5 e anche le ultime Zanete a Dermulo. Daniele nato nel 1863, sposa Annunziata Tavonatti e abita almeno dal 1894 nella casa n. 10. Le sue quattro figlie: Gisella, Angelina, Maria e Anna, venderanno la casa a Adolfo Odorizzi di Rallo. Daniele possedeva anche una costruzione adibita a casa rustica e stalla, venduta da lui stesso a Felice Ambrosi di Trento.[57] Giuseppe nato nel 1865 emigra negli U.S.A. senza dare più nessuna notizia. Dovrebbe però aver abitato ad Hazleton in Pennsylvania, dove forse oggi c’è qualche discendente. Nel 1888 era partito assieme a lui anche il fratello Daniele ma poi questo era ritornato a Dermulo.

2.2.2. OTTAVIO FIGLIO DI VITTORE

Ottavio nacque a Dermulo il 10 maggio 1673 e visse con la sua famiglia nella casa n. 26 fino al 1702, anno del suo matrimonio con Lucia Fedrizzi di Toss. In seguito alle nozze, si trasferì nella porzione E della casa n. 2-3. In occasione del matrimonio, don Pietro Fedrizzi, zio di Lucia, dispose nel suo testamento una donazione di 60 ragnesi a favore della nipote. Tuttavia, come spesso accadeva all’epoca, il marito Ottavio, avendo un debito di pari importo con Vittorio Emer, gli cedette il diritto di esigere la somma dagli eredi di don Pietro. Nel 1705, Vittorio Emer trasferì a sua volta tale diritto a Lorenzo Magnani di Sfruz e questo ad Andrea Marcolla di Vigo. In relazione a questa donazione, nel 1712 Ottavio intestò alla moglie Lucia un prato con bosco contiguo alla Pozzata (p.f. 466). Nel 1711, Ottavio ricevette dal suocero Andrea Fedrizzi di Toss la somma di 335 ragnesi e due troni e mezzo, a titolo di dote per Lucia. Contestualmente, egli assegnò alla moglie, come restituzione di parte della dote, un terreno al Blaum (p.f. 423, 424, 428, 429 e 430). Dall’unione di Ottavio e Lucia nacquero cinque figli. Di questi, tre maschi — Vittore (n. 1703), Giovanni Giacomo (detto Giacomo, n. 1709) e Silvestro (n. 1712) — e una femmina, Anna Maria (n. 1714), raggiunsero l’età adulta. La storia dei discendenti dei tre fratelli maschi sarà trattata nei prossimi capitoli. Anna Maria, invece, nel 1746 sposò Andrea, figlio di Michele Refatti di Taio. In occasione delle nozze, i fratelli Vittore, Giacomo e Silvestro, insieme alla madre Lucia, da poco rimasta vedova, le assegnarono una dote di 25 ragnesi ciascuno, per un totale di 100 ragnesi. A questi si aggiunsero i doni dei cugini: Giovanni Giacomo Inama, che le offrì 2 ragnesi, e Giacomo Antonio fu Silvestro Inama, più agiato, che contribuì con 50 ragnesi. Ottavio entrò in possesso della propria quota dell’eredità paterna nel 1695, quando si procedette alla divisione dei beni con i fratelli Giovanni Giacomo e Vittore. Tale spartizione avvenne in contravvenzione al codicillo del testamento redatto dal padre Vittore nel 1690, il quale disponeva che i figli rimanessero in comunione dei beni dopo la sua morte. Poiché all’epoca, Ottavio non aveva ancora raggiunto la maggiore età, fu assistito nelle operazioni di assegnazione dallo zio Giacomo Inama. Per prima cosa fu divisa la casa di sopra, della quale Ottavio venne in possesso della porzione E, e metà dell'orto posto nelle vicinanze (p.f. 159, 160, 161 e 162) che però rimase in comproprietà con il fratello Vittore. Per quanto riguarda i terreni a Ottavio venne assegnato: un arativo e vignato detto a Pian (alle Braide) (p.f. 878/6 e 878/7), "la parte sotto la strada, compreso degli alberi, ad esclusione del pero nei pressi del prato"; un arativo e vignato sotto la casa vecchia Inama (p.f. 123 e 127, Sotto le Case); la terza parte dell'arativo vignato alle Bertuse (p.f. 305 e 306), una vaneggia con una stregla alla Cros (p.f. 318, 319 e 320, alle Berte), un arativo e vignato a Cambiel con due alberi di pero e una quercia (p.f. 376), una arativo e vignato al Blaum (p.f. 423, 424, 428, 429 e 430), (questo però in comproprietà con Vittore), un arativo vignato a Cavauden (p.f. 528 alla Sgolma), un'altra parte di campo a Cavauden (p.f. 521 e 522), un campo a Campovecchio (p.f. 541 e 542), un campo al Gomer (p.f. 460, 461 e 468), un prato alli Visenzi (p.f. 594 e 595), un prato a Rizzai (p.f. 551 e 552 porzioni 1), un prato a Pramartinel (p.f. 89), un altro prato a Pramartinel detto ai Fuganti (p.f. 87/3, 87/4 e 87/5), una sorte di pini alle Fontanele e una a Rizzol (detta la sorte della Lavina), entrambe pertinenze di Coredo, una sorte di pini alle Sabionare (p.f. 454, alla Ciaseta), una sorte di pini entro al Ridal (p.f. 717, 718, 719, 720, 723, 726 alle Voltoline), una sorte di roveri Sotto Sas (p.f. 73, 74, 75, 76, porzione del bosco alla Bertolda), una sorte di roveri alle Fasse (p.f. 229 e 230), e infine, una sorte di roveri al Cambiel di Sotto, con piccolo prato e due vaneggie arative e vignate (p.f. 388, 389, 392 e 393). Siccome il fratello Giovanni Giacomo aveva in locazione il maso di Castel Bragher e quindi era impossibilitato a coltivare i terreni di Dermulo, li concesse in affitto ai suoi fratelli Ottavio e Vittore. I beni ereditati dal padre costituivano già un patrimonio di tutto rispetto, sebbene su parte di essi gravassero consistenti capitali presi a prestito. Inoltre appartenevano ad Ottavio altri terreni non menzionati nel predetto elenco, quali i terreni livellari Panizza, alla Tonda (p.f. 486 e 487), alla Ciaseta (p.f. 494 porzione 1, 495, 496 e 497), e a Cavauden (p.f. 520); i terreni al Campo Cordin (p.f. 492 e 493), alla Ciaseta (p.f. 494 porzione 2) e a Rizzai (p.f. 551 e 552 porzione 3) livelli della canonica di Sanzeno, la cui investitura relativa ad Ottavio risaliva al 1704. Ancora il prato e bosco alla Pozzata detto anche Busa (p.f. 466 porzione 2 e 3). Alla morte prematura del fratello don Vittore, nel 1705, il patrimonio di Ottavio si accrebbe ulteriormente con l’acquisizione di nuovi terreni: due prati a Pramartinel, la piena proprietà dell’orto alla Crosara e dell’arativo vignato al Blaum, beni che in precedenza erano condivisi con lo stesso Vittore. Poco dopo, Ottavio ottenne anche alcuni beni che la sorella Barbara aveva ereditato da Vittore, tra cui le porzioni B e C della casa n. 3, una parte del terreno a Ronc (p.f. 659, 660) “con una stregla a vino e una a grano”, e il campo a Cavauden (p.f. 510 e 511) detto alle Glare o ai Sassi. Considerati alcuni accomodamenti e gli oneri che spettavano a Barbara, si concordò che Ottavio avrebbe versato per tali beni la somma di 90 ragnesi. Per saldare l’importo, nel 1706 egli le cedette la propria porzione di prato a Rizan, nelle pertinenze di Taio. Come già accennato, la quantità di beni terrieri poteva essere considerata un indice di relativa agiatezza. Tuttavia, Ottavio sembra aver attraversato un periodo di difficoltà economiche che lo portò, in seguito, a vendere gran parte delle sue proprietà fondiarie per ottenere liquidità.

Nel 1698 Ottavio necessitava

di 40 ragnesi, somma che prese in prestito da Floriano Inama di Fondo,

garantendone la restituzione con un’ipoteca sul terreno detto

Sotto le Case e sul prato

ai Fuganti. Nel 1716 permutò il terreno a Cavauden, detto alle Glare (p.f. 510 e 511), con un campo situato a Friscolan, nelle pertinenze di Taio, di proprietà di Lucia Refatti, moglie di Enrico Endrizzi. Ottavio cedette poi il campo di Taio ai fratelli Giovanni e Domenico, figli del fu Cristoforo Emer. Sempre nel 1716 vendette a Antonio Mendini il grande prato ai Visenzi (p.f. 594 e 595) e avendo ancora bisogno di denaro, prese in prestito dalla comunità di Dermulo 38 ragnesi. Come garanzia sottopose il terreno a Campovecchio e l'orto alla Crosara. Nel 1720 vendette a Giovanni Emer di Taio per 36 ragnesi un bosco Sotto le Case (p.f. 114) e nel 1722 al cugino Silvestro Inama di Taio una parte di prato a Pramartinel. Nel 1723 Giovanni Giacomo venne in aiuto del fratello Ottavio, saldando per suo conto una somma di 50 ragnesi dovuta a Carlo Conci di Tres, a titolo di restituzione di un prestito in denaro e di una fornitura di grano. A garanzia di tale operazione venne iscritta un’ipoteca a favore di Giovanni Giacomo su un terreno arativo a Cavauden, nelle pertinenze di Dermulo, e su un altro arativo situato nelle stesse pertinenze, detto a Rizzai. Il debito verso il fratello risultò estinto nel 1726. L’anno successivo, nel 1724, Ottavio vendette a Giovanni Bertolini di Cles “un luogo arativo, streglivo, con due pomari e altri arbori” situato alle Bertuse(p.f. 305 e 306). Nello stesso periodo risulta inoltre l’esistenza di un cospicuo debito di 200 ragnesi, derivante da due capitali concessi in prestito nel 1687 e nel 1689 al padre Vittore dalla famiglia Busetti. Tale passività, garantita da un prato a Pramartinel, era passata in eredità a Ottavio, cui i Busetti chiesero la restituzione del capitale. Poiché il prato ipotecato non risultava sufficiente a coprire l’intera somma, intervennero don Pietro Panizza e Silvestro Inama, che si offrirono di saldare il debito, aggiungendo altri 60 ragnesi a titolo di interessi. Nel 1726 vendette a Giovanni Francesco Barbacovi di Taio un bosco alle Sabionare ossia a Pontalto per 27 ragnesi. Nel 1727 in relazione a un debito con il massaro Giovanni Andrea Giuliani di Nanno, gli cedette una parte di terreno a Ronc p.f. 659, 660, ossia due stregle di grano e una di vino per 72 ragnesi. Due anni dopo però Ottavio ricomprò il terreno per lo stesso prezzo. Nel 1730 Ferdinando Panizza, erede del padre Pietro Lorenzo, esaminando le carte paterne si accorse di alcune pendenze riguardanti Ottavio Inama. In particolare, intorno al 1714, Ottavio aveva venduto a Pietro Lorenzo Panizza un terreno alle Berte, sul quale però gravavano alcuni capitali prestati in precedenza da don Pietro Panizza. L’ammontare di tali capitali era di 100 ragnesi, ai quali si aggiungevano 25 ragnesi di interessi. Non disponendo della somma necessaria, Ottavio trasferì a Ferdinando un terreno arativo e un bosco al Blaum. Poiché su tale proprietà era assicurata la dote della moglie Lucia, egli provvide a spostare tale garanzia sulla loro casa alla Crosara. Una situazione analoga si verificò per il terreno al Pramustel, gravato da un censo a favore di Pietro Lorenzo Panizza, contratto da Vittore, padre di Ottavio, che in seguito aveva ceduto il fondo ad Alberto Inama di Fondo. Anche in questo caso, Ottavio trasferì l’obbligazione sulla propria casa alla Crosara. Tra le varie alienazioni, Ottavio aveva dovuto cedere anche una porzione del terreno a Ronc (p.f. 659, 660) a Giovanni Giorgio Matteo Widmann di Coredo. Tale bene fu tuttavia riacquistato nel 1745 dal figlio Giacomo per la somma di 100 ragnesi. Nel 1710 Ottavio rivestiva l'incarico di regolano, allorchè gli abitanti di Dermulo aveva manifestato l’esigenza di avere un sacerdote che, dal primo novembre al primo maggio, celebrasse la messa nei giorni festivi nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Per raccogliere l’onorario del primissario, la comunità, riunita in regola, presentò le proprie offerte. Ottavio per primo diede il buon esempio, promettendo una donazione di 40 ragnesi, garantiti su un terreno arativo e vignato a Cambiel. Nel 1724 troviamo Ottavio a Sfruz, dove si era recato presso Vittore Parteli — che, peraltro, si trovava a letto ammalato — al fine di risolvere, anche a nome del fratello Giovanni Giacomo, una controversia relativa all’acquisto di due manzi. Da quanto si può dedurre, gli animali non rispondevano alle aspettative degli acquirenti, e Ottavio intendeva probabilmente restituirli oppure ottenere una riduzione del prezzo. La disputa richiese l’intervento, in qualità di mediatore, perfino del parroco di Sfruz, don Michele Antonio Tavonatti. Nel 1730, Ottavio intraprese una lite con i cognati Matteo e Giovanni Fedrizzi in merito all’eredità della suocera e madre Anna Domenica Tecini, del valore complessivo di 775 ragnesi. Ottavio rivendicò la quota legittima, che i fratelli Fedrizzi valutarono in soli 10 ragnesi. Non ritenendo equa tale cifra, Ottavio — con la mediazione di Salvatore Depero di Toss e dopo vari aggiustamenti — raggiunse un accordo per 37 ragnesi. Quest'ultimo importo fu assicurato da Ottavio su un gaggio alle Sabionare, (p.f. 454) e su un terreno a Ronc (p.f. 659, 660). Nel 1735 Ottavio risultava debitore del fu Francesco Cristoforetti di Taio e, per estinguere in parte tale obbligazione, trasferì ai suoi eredi un bosco di roveri situato alla Pozzata (p.f. 466), il cui valore fu detratto dall’importo dovuto di 24 ragnesi.

Il 17 luglio 1745, seduto a tavola nella stua della propria abitazione, il magnifico Ottavio, alla presenza di numerosi dermulani, redasse il suo testamento. Nel documento, oltre alle consuete disposizioni di rito, lasciò ai figli Giacomo e Silvestro un campo e un prato situati alla Ciaseta; alla figlia Anna Maria destinò, quale dote, la somma di 60 ragnesi, oltre ai mobili già ricevuti; alla nuora Margherita, moglie di Giacomo, assegnò la casa in cui gli sposi abitavano in quel momento. Alla moglie Lucia concesse l’usufrutto della loro abitazione, mentre per il resto dei beni nominò eredi i tre figli Giacomo, Silvestro e Vittore, in parti uguali. Ottavio morì il 12 dicembre dello stesso anno, 1745, la moglie Lucia gli sopravvisse per undici anni. In sintesi, al momento della morte di Ottavio, del suo un tempo cospicuo patrimonio, restavano ormai pochi beni: la casa alla Crosara con i relativi orti (p.f. 159, 160, 161 e 162), il terreno a Campovecchio (p.f. 541 e 542), un campo al Gomer (p.f. 460, 461 e 468), il terreno a Rizzai (p.f. 551 e 552 porzioni 1) — comprensivo di quello posseduto a livello —, un bosco alle Fontanele, uno a Rizzol, un terreno con bosco alle Voltoline (p.f. 717, 718, 719, 720, 723, 726), i terreni alla Tonda (p.f. 486 e 487), alla Ciaseta (p.f. 494), soggetti a livello della famiglia Panizza, e infine un terreno a Cavauden (p.f. 521).

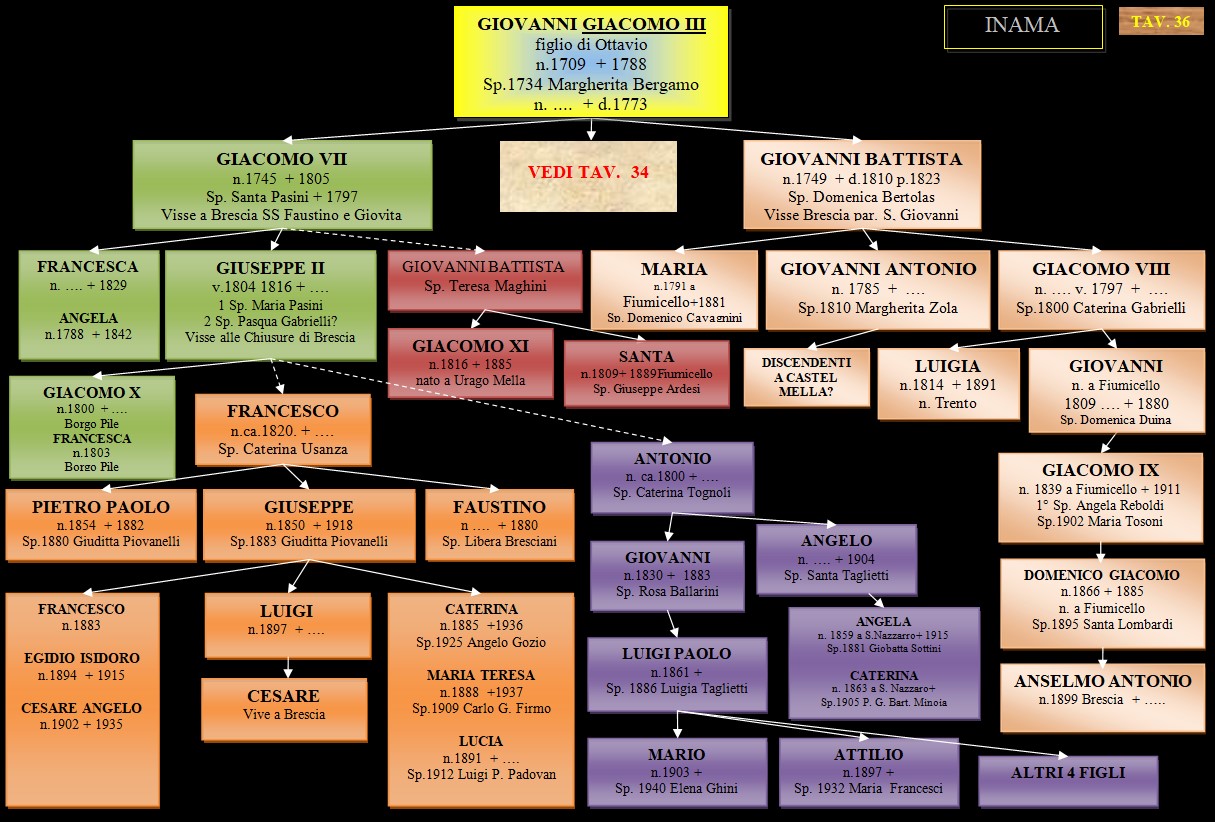

2.2.2.1. GIACOMO III FIGLIO DI OTTAVIO

Giacomo, (qualche volta chiamato anche Giovanni Giacomo) figlio di Ottavio era nato nel 1709 e morto intorno al 1788. Nel 1734 Giacomo sposò Margherita Bergamo di Portolo dalla quale ebbe nove figli. Fra questi, sicuramente sei raggiunsero l’età adulta e cioè Giovanni Battista, Giacomo Floriano, Giuseppe, Lucia, Anna Maria e Maria. I figli nati tra il 1734 e il 1749 videro la luce a Dermulo, mentre i più giovani, nacquero a Brescia dove Giacomo si era trasferito nel 1742. Il motivo del trasferimento di Giacomo rimane tutt’oggi sconosciuto, poiché i pochi documenti da me consultati, riferiti alla famiglia Inama in quella zona, risalgono alla fine del XVIII secolo e all’inizio del XIX. Per analogia con altre famiglie originarie di Dermulo emigrate nel bresciano, si può ipotizzare che Giacomo avesse inizialmente trovato lavoro come bracciante agricolo stagionale, per poi dedicarsi a un’attività artigianale più redditizia. È quindi plausibile che, intravedendo l’opportunità di migliorare le condizioni di vita proprie e della famiglia, avesse deciso di trasferire l’intero nucleo familiare. Alla morte del padre Ottavio, Giacomo aveva ereditato la parte est della casa "Sopra la Crosara" n. 2/3, (porzioni A E e G) ma per diversi anni, trovandosi in Lombardia, non vi abitò se non sporadicamente. Tra i fratelli, Giacomo si dimostrò il più intraprendente e attivo e ciò è comprovato dalla grande mole di documenti che in qualche modo lo riguardano. Se il padre Ottavio si era distinto per aver alienato la maggior parte dei terreni ereditati, Giacomo, almeno inizialmente, cercò invece di incrementare il proprio patrimonio. Un aiuto considerevole in tal senso gli venne da Giacomo Antonio Inama di Taio, che nel 1749 gli trasferì alcuni terreni con la formula dell’investitura perpetuale. Si trattava di un arativo a Rizzai, dell'arativo vignato al Bertus (p.f. 601–602), dell’arativo vignato al Bertusel (p.f. 605) e di un campo a Cavauden (p.f. 604) sotto la strada, nelle pertinenze di Sanzeno. Il canone annuo fu stabilito in tre stari di frumento, due di segala e uno di panizzo (miglio). Il conduttore Giacomo avrebbe potuto affrancarsi entro trent’anni corrispondendo il valore dei terreni. Con una seconda locazione del 1751, Giacomo Antonio gli trasferì un altro arativo e vignato al Plazzec, per un canone di due stari di segala. In uno dei suoi testamenti (1776), Giacomo Antonio Inama dispose l’esonero di Giacomo dal pagamento dei canoni sui terreni da lui posseduti a livello. Non è però noto se tale disposizione sia stata confermata nei successivi atti testamentari o sostituita, come parrebbe nel 1782, da un legato di 20 ragnesi. Nel 1782 Giacomo Antonio vendette a Giacomo anche un bosco alla Pozzata (o al Gomer) per 36 ragnesi. Sul finire degli anni Cinquanta del Settecento, Giacomo ricevette in locazione perpetuale da Francesco Rizzardi di Coredo l’arativo vignato a Sas (p.f. 51, 52, 56 e 57), con un canone annuo di quattro orne di brascato. Nel 1761 egli prese in considerazione l’idea di rinunciare alla locazione, ritenendo il canone troppo gravoso, ma riuscì infine a raggiungere un accordo con il Rizzardi, che ridusse il canone a due orne e mezza di brascato. Nel 1767 Giacomo si affrancò dal livello mediante il pagamento di 80 ragnesi, acquisendo la piena proprietà del terreno. Nel luglio del 1745, poco prima che il padre morisse, aveva riacquistato dai Widmann una porzione di terreno a Ronc per l'importo di 100 ragnesi. Su tale campo era stata trasferita l'assicurazione sul prestito di 40 ragnesi che il fu Ottavio aveva ricevuto da Floriano Inama nel 1698. Nel 1750 Bartolomeo fu Giovanni Mendini concesse in locazione perpetuale a Giacomo due terreni arativi e vignati al Plazzec per un canone di due stari di segala e uno e mezzo di frumento. Nello stesso anno, Giacomo vendette il campo a Ronc a Giovanni Battista Inama per 250 ragnesi. Della somma, 110 ragnesi erano già stati versati al venditore, mentre per il rimanente Giovanni Battista si accollò due capitali: 100 ragnesi presso Giorgio Matteo Widmann e 40 ragnesi presso Bartolomeo Inama di Fondo. Poiché sul terreno risultava assicurata la moglie Margherita, Giacomo trasferì tale assicurazione sul fondo di Rizzai e sulla casa di abitazione. Nel 1751 Giacomo ricevette da Giuseppe Tommaso Bombarda di Coredo l’investitura perpetuale di due ulteriori terreni, uno alla Tonda (p.f. 486 e 487), e uno alle Spinate (Cambiel). Nel 1749 egli aveva inoltre acquistato per 30 ragnesi dalla vedova di Giovanni Battista Cescati di Taio un bosco alle Voltoline, confinante con le sue proprietà. Nel 1753 e 1754 cedette al cugino Giovanni Giacomo due porzioni del terreno alle Voltoline; l’anno seguente fu quest’ultimo a trasferire a Giacomo un campo a Rizzai e un prato alla Pozzata, tenuti a livello dai Padri Gesuiti di Trento, ai quali si dovevano tre stari di frumento, tre di segale e uno di avena annui. Nel 1762 Floriano Inama di Fondo investì Giacomo di un terreno alle Braide e di uno a Rizan, con l’obbligo di migliorarli e di consegnare presso la casa di Dermulo cinque orne di brascato. Nel 1781 Giacomo acquisì, ancora come livello, alcune porzioni di terreno locate dal Comune, tra cui un fondo alla Croce di Rivalem, un grezzivo e lastivo a Rizzai e un bosco con roveri e abeti alle Spinate. Sul finire degli anni Cinquanta del Settecento Giacomo aveva acquistato un altra porzione di terreno a Cavauden sul territorio di Sanzeno, precisamente la parte posta a nord della p.f. 602, la quale però fu poi alienata a Antonio Inama.