I VECCHI MASI NEL PAESE DI DERMULO

|

|

Con il termine maso, si intendeva un insieme di beni

costituiti da casa e terreni, (a volte solo terreni) di cui erano proprietari persone solitamente benestanti

e dai quali, per svariati motivi, veniva concesso in locazione a terzi. I

proprietari stipulavano dei contratti essenzialmente di due tipi, locazioni

perpetuali e locazioni temporali. Nel primo caso, dette anche "investiture"

o "livelli", erano caratterizzate nell'avere durate molto lunghe, tipicamente

di 19 o 29 anni, al termine dei quali, si potevano rinnovare per

altrettanto tempo. Era tipica di questa locazione, la procedura che alla prima

stipulazione o al rinnovo, prevedeva il "tocco di mano" da parte del locatore e la corresponsione di

una libbra di pepe da parte del locatario. I beni posseduti a livello

perpetuo, dopo la morte del locatario, venivano solitamente riconcessi ad un

membro della sua famiglia. Così facendo la locazione proseguiva per decenni se

non addirittura per secoli, come ad esempio per il maso di Castel

Valer. Dietro

corresponsione di una somma detta "di affrancazione", poi, i beni potevano divenire

effettiva proprietà del locatario. La locazione temporale, invece, aveva una durata variabile, solitamente di

3, 5, 7 o 10 anni, al termine dei quali poteva essere rinnovata senza ulteriori

aggravi. I locatari quindi abitavano nella casa del maso assieme alla

famiglia, traendo il sostentamento dai terreni e corrispondendo al proprietario

un canone in denaro e/o in prodotti. Nelle locazioni perpetuali, a volte i

locatari erano più d'uno, formando così un "consorzio", di cui comunque, solitamente

solo un loro rappresentante presiedeva al rinnovo dell'investitura. Quest'ultima fattispecie

la incontriamo nelle locazioni del Maso dei Casali. Nel 1461, un tale Giovanni di Coredo, riceveva in locazione dalla mensa vescovile un maso a Dermulo detto "di Lanzono". Sicuramente il maso era di ridottissime dimensioni, a giudicare dall'esiguo canone di solo due caponi che il locatario doveva corrispondere. Forse Lanzono, il vecchio proprietario di cui abbiamo solo un'altra citazione come confinante in un documento del 1380, aveva lasciato al vescovo i suoi averi. Sul motivo di questo passaggio si possono solo fare delle congetture. Fra le ipotesi più accreditate propendo per un incameramento a favore della mensa a causa della situazione debitoria del vecchio proprietario, oppure una devoluzione volontaria da parte di Lanzono. La mensa poi, come era solita fare in questi casi, dava in affitto tali in beni con la formula della locazione perpetua. Il maso di Lanzono dopo il 1461 non appare più nelle locazioni gafforiali, per cui non siamo a conoscenza del suo destino. Sembra probabile però che il Giovanni "carpentiere" di Coredo, fosse un progenitore del notaio Antonio Gatta e che quindi il maso sia poi finito nelle sue mani. Non apparendo più nel gafforio, sarebbe quindi plausibile che il Gatta si fosse affrancato. Siamo certi che le proprietà del Gatta a Dermulo si trovassero a monte della casa di Castel Valer, per cui possiamo individuare l'antico maso di Lanzono, nel primo nucleo della casa n. 13-14 e in una parte dell'adiacente Clesura.

Nel 1346 il documento mediante il quale veniva concessa la

regolaneria di

Dermulo a Stefano fu Corrado di Malgolo, fu

redatto nella casa a Dermulo posseduta da Belvesino fu Corrado di Tassullo.

Sicuramente Belvesino non abitava a Dermulo e non si può escludere che assieme

alla casa possedesse anche dei terreni, quindi un maso, e in tal caso doveva

esserci qualche persona che se ne occupava. Qui le ipotesi possono essere due,

ovvero, la prima, la più plausibile, che tutti i beni fossero pervenuti ai

dinasti di Castel Valer; la seconda che la persona conduttrice del maso

fosse Delaito fu Bonaconta di Dermulo, che in seguito poi, ne sarebbe divenuto il proprietario. Successivamente la sostanza

sarebbe poi passata ai Cordini per mezzo del matrimonio di

un loro membro

con l'ereditiera Margherita "Delaiti".

Di questo maso si hanno le prime notizie nel 1381, quando Guarimberto Thun capitano di Castel Valer, rinnovava la locazione perpetuale a Odorico fu Nascimbene, di una casa e alcuni terreni nel territorio di Dermulo. Nel documento si faceva riferimento ad una precedente investitura, nella quale il maso era stato locato a Nascimbene padre di Odorico, per cui possiamo far risalire il primo contratto in assoluto, agli inizi del Trecento. E' risultato da vari indizi che Nascimbene aveva posseduto e in precedenza abitato la vicina casa n. 22, detta "casa vecchia dei Mendini" e poi si era trasferito nella casa n. 20-21 a seguito della locazione. Nel 1340, Nascimbene risultava avere in locazione da Enrico di Castel Valer, un parte dei prati in Feuril (odierna zona dei Pradi), che non figuravano fra i beni facenti parte del maso. Il contratto comunque ci illumina sul consolidato rapporto che esisteva fra Nascimbene e i signori di Castel Valer. La casa del maso è da riconoscersi nella porzione a sud della casa più tardi numerata con il 20-21. Risulta interessante riportarne i confini della predetta casa nel 1381, ovvero la via comune da una parte, il domino Guarimberto di Tono da due parti, e donna Francesca. Tali confini, ci fanno capire che la casa di Castel Valer era sicuramente quella più tardi numerata con il 21 e che, assodato che la via comune era a valle della casa, donna Francesca possedeva il terreno (o forse la parte di casa) a nord, mentre Guarimberto, il terreno a nord del Pissaracel e quello a ovest della casa. L'anno precedente Guarimberto aveva affittato ad Odorico tre suoi terreni a Dermulo, uno dei quali nella località a San Giacomo che dai confini, si intuisce essere il futuro terreno alla Clesura. I terreni oggetto della locazione perpetuale del 1381, erano localizzati a Poz, a Ronc, “in Vila Bernaya” e alle Sort. I primi due toponimi e i relativi terreni, grazie alle investiture più recenti, sono stati agevolmente localizzati. Il toponimo “in Vila Bernaya”, apparente solo nella prima investitura, è risultato un po' strano, essendo nelle locazioni successive sostituito con "Val Merlai", (forse una storpiatura di Vila Bernaya?). Val Merlai si riscontra ancora nel 1641 e confrontando altre notizie, ho accertato senza ombra di dubbio che si trattava del precursore del luogo alle Doi Vie. Il terreno alle Sort, sembrava di facile collocazione, ma così non è stato. L'unica terra arativa presente nella zona delle Sort, è, ed era, quella contraddistinta dalle p.f. 755, 756 e 757. In tutte le investiture, dalla prima fino all'ultima, i confinanti rimangono gli stessi, ossia la chiesa di Dermulo, la via comune e gli eredi del maestro Martino di Coredo. Risulta chiaro che, i confinanti dell'arativo alle Sort, al momento del rinnovo dell'investitura non sono mai stati verificati e quindi sono stati ricopiati ogni volta tal quali dal documento precedente. Questa situazione ha reso un po' difficile l'esatta localizzazione del terreno, anche perchè, l'unico confinante certo, la chiesa di Dermulo, non risulta mai aver avuto possessi in questa zona. Nel Catasto Teresiano tutti i terreni nella località Sort sono classificati come "bosco", mentre nel catasto di metà Ottocento le p.f. 755, 756 e 757 appaiono chiaramente come arativo. Per questo motivo mi ero convinto che il toponimo Sort, fosse invece riferito alla zona di Santa Giustina, dove in un documento del 1668 si riscontra il luogo "alle Sorti di Santa Giustina", e dove sicuramente la chiesa di Dermulo aveva possessi e quindi poteva figurare fra i confinanti. Nel 1650 un terreno con piccolo bosco nel luogo "alla Cros di Santa Giustina" veniva alienato da Antonio Mendini assieme al terreno alle Doi Vie. La convinzione (errata) che entrambi i terreni facessero parte di Castel Valer, mi avevano persuaso che l'antico terreno alle Sort si potesse individuare nelle future p.f. 327, 328, 329. Però invece, considerando che il terreno di Castel Valer confinava indubbiamente con un "rivo", non possiamo trovare questo riscontro a Santa Giustina, ma invece lo troviamo dirimpetto alla località oggi conosciuta come Sort, ovvero a nord del Pissaracel, nel luogo oggi denominato al Rì, oppure alle Voltoline. Da ciò discende che la località alle Voltoline in quegli anni era forse circoscritta ai dintorni dell'omonimo maso. Per cui la zona più a valle, assieme a quella a sud del rivo in antico dovrebbe essere stata denominata Sort. Molto realisticamente, le particelle che avrebbero potuto costituire l'antico terreno di Castel Valer, sono le seguenti: la p.f. 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706 e 707. Alcune notizie che qui andrò a esporre, ci permettono di formulare delle ipotesi sui primi proprietari del maso. Nel 1346 i vicini di Dermulo assegnarono il diritto di regolaneria a Stefano fu Corrado di Tassullo abitante a Malgolo. Il documento, si disse essere stato steso nella casa che Belvesino, fratello di Stefano, possedeva a Dermulo. E' molto probabile quindi che il maso locato a Nascimbene fosse in precedenza appartenuto a Belvesino o addirittura a suo padre Corrado. Se analizziamo la genealogia di Corrado, si possono constatare le relazioni parentali con la famiglia Thun, essendo questo un figlio illegittimo di altro Corrado (Concio). Per cui Guarimberto III Thun, Corrado figlio di Corrado (Concio) e Pietro Thun, risultano essere primi cugini. Era pure cugino dei predetti, il Pietro Thun (figlio di Simeone II) citato come confinante di un terreno nella località a San Giacomo, come visto sopra, locato nel 1381 da Guarimberto III a Odorico fu Nascimebene. Questo ci permette di ipotizzare che la casa e il terreno circostante, denominato più tardi "alla Clesura", fossero un'unica proprietà riconducibile al comune avo dei tre citati, ossia Guarimberto II Thun.[1] Un'altra notizia interessante, riguarda il comprovato rapporto fra Belvesino Thun, zio dei tre citati cugini, e Bosco fu Mazono di Dermulo, per il quale nel 1306, il primo prestava al secondo la somma di 7 lire di piccoli veronesi. Forse il primo embrione dei possessi Thun a Dermulo fu costituito dalla casa e circostante terreno appartenuto a Bosco fu Mazono? Certo è, che nel documento del 1275, eccezion fatta che per Enrico Tono, apparente come raccoglitore dei fitti spettanti al vescovo, non è citato nessun Thun come frontista dei vari terreni. Per tale motivo, anche se non lo possiamo affermare con sicurezza assoluta, ci sono buone probabilità che i Thun non avessero ancora acquisito proprietà in paese. Le notizie riguardanti i beni del maso ci sono giunte attraverso i secoli, grazie ad una serie ben nutrita di investiture, la prima delle quali è del 1381 e l'ultima del 1641. Tra le due citate, ci sono pervenute le investiture del 1534, 1561, 1581, 1600 e 1625 ma, considerata la caratteristica del rinnovo dopo un periodo di 29 anni, possiamo ritenere ce ne siano state almeno altre quattro, date approssimativamente nel 1410, 1440, 1470 e 1500. Di un'altra locazione avvenuta nel 1526, si disse essere stata contestata e quindi sostituita da una successiva del 1534. Il motivo della riscrittura non è noto, ma è da presumere che fosse stato investito in luogo di Giovanni fu Antonio Mendini, un altro menmbro della famiglia che non ne aveva diritto. Una testimonianza sul nominativo di chi aveva in locazione il maso nel 1427, ci è giunta da un atto si divisione fra membri della famiglia Spaur, nel quale risulta che l’affitto per il maso di Dermulo era pagato da Gregorio di Dermulo (fu Raimondino). Il canone che rimase sempre costante in tutte le investiture, ammontava a quattro stari di siligine, due stari di frumento, due stari di spelta e due capponi. Il tutto doveva essere consegnato ogni anno, il giorno di San Michele o sua ottava, a Castel Valer. Dopo il 1641 non si ritrovano altre investiture e gli avvenimenti successivi, fanno presumere che fosse avvenuta una parziale affrancazione da parte dei Mendini. Verso la metà del Seicento i beni di Castel Valer erano suddivisi fra i fratelli Antonio V, Giovanni IV e Giacomo Mendini, figli del fu Antonio II. Antonio figlio del fu Antonio V Mendini, nel 1650 vendette a Pietro Panizza di Taio, l'utile dominio dell'arativo vignato alle Doivie a causa di debiti lasciati dal padre. Nel 1713 il terreno ritornò ai Mendini e precisamente a Giacomo Antonio fu Antonio, con l'obbligo, si disse, di ricevere l'investitura da Castel Valer. Fra l'altro, veniva comunque specificato, che riguardo agli aggravi livellari, questi dovevano essere corrisposti dagli eredi di Giovanni Mendini. Il prato nei pressi della casa fu ceduto a Carlo Conci di Taio nel 1646, ma sicuramente qualche anno più tardi, i Mendini lo riacquistarono. Nel 1686 fra le entrate di Castel Valer si legge "li Mendini di Dermul buoni caponi numero quattro" e questo ci fa capire che il canone di affitto, in seguito all'affrancazione di alcuni beni locati, fu rimodulato. Infatti non c'è più traccia del quantitativo di cereali ma era stato raddoppiato il numero dei caponi. Un'ulteriore conferma sui quattro caponi, appare in un atto del 1729 riguardante le divisioni delle famiglia Spaur. Nel 1745 la stregla alle Late, si disse ancora soggetta alla livellarìa di Castel Valer per un paio di caponi e i gravati erano gli eredi di Nicolò Mendini. Altro riferimento alla "tangente quota dei caponi", la troviamo in un documento del 1763, nel quale Maria Maddalena figlia del fu Giacomo Mendini, vendeva la sua parte di casa a Dermulo a Francesco Mendini. Il compratore, oltre al prezzo di 30 Ragnesi, si accollò in perpetuo anche la parte di quota dei caponi che spettava alla venditrice, da pagare - si specificò - ogni due anni a Felice Spaur di Terres. L'arativo vignato a Ronc fu suddiviso fra i discendenti di Giacomo I e Giovanni IV che ne risultavano in possesso ancora verso la fine del Settecento. Con la legge del 1848 sullo "Svincolamento della Gleba" i beni locati passarono a tutti gli effetti in proprietà dei locatari dietro la corresponsione di una somma di affrancazione. Il terreno a Poz fu dei Mendini fino al 1879, per poi passare a Romedio Emer. Infine, la casa rimase in possesso dei Mendini fino alla metà dell'Ottocento, per poi transitare alla famiglia Inama in seguito al matrimonio fra Teresa, (figlia unica di Romedio Mendini), con Pietro figlio di Baldassarre Inama. |

|

ELENCO DEI BENI DEL MASO DI CASTEL VALER |

|||||||||||||||||||||

|

|

SUPERFICIE IN PERTICHE QUADRATE DEI TERRENI AL 1780 SUDDIVISA PER TIPO DI CULTURA

|

||||||||||||||||||||

|

|

PROPRIETARI DEL MASO DI CASTEL VALER |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

INVESTITI DEL MASO DI CASTEL VALER |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

Il maso dei Casali (Mansso Casalis) è il più antico maso di Dermulo di cui abbiamo testimonianza. Al maso, che appare nel 1275 nell'elenco dei beni proprietà dell’episcopio di Trento, appartenevano diversi terreni e una casa. Tali beni erano posseduti da diversi dermulani, i quali, dovevano corrispondere al vescovo il così detto "fitto". I terreni, di cui ci sono noti il toponimo, la coltura e i confinanti, erano in numero di 26. Più tardi solamente il terreno vignato a Ronch, lo streglivo a Campolongo e la casa con l'orto, prato e bosco presso di essa, furono dati in locazione con la formula dell’affitto perpetuale. I locatari dovevano corrispondere al massaro vescovile pro-tempore, un canone di affitto corrispondente a 3 stari di frumento, 3 stari di spelta e 2 stari di siligine. Gli altri terreni, con molta probabilità, furono in parte usucapiti dai possessori con la complicità del disordine documentale e la mancanza di urbari nel XIV e XV secolo. Nel 1275 i tenutari della casa erano tali Bosolo e Sono, ma nessuno dei due possedeva terreni ascritti al maso, i qual terreni invece, figuravano di molte altre persone. Considerando che la casa del maso era detta anche Castelnegro, non posso escludere che ciò fosse dovuto al nome del suo abitatore, ossia Negro. Un tale Negro detto Segalla è documentato a Dermulo nel 1275 e nel 1294, ed era figlio di Martino già defunto nel 1294. Martino potrebbe essere stato figlio di Bozolo, per cui considerando l’identità fra Bozolo e Bosolo, abitatore delle casa nel 1275, possiamo concludere che Negro avrebbe effettivamente potuto abitare nella stessa casa. Negro quindi avendo in locazione anche i beni del maso, si potrebbe collocare cronologicamente fra Bosolo e Benedetto di Campo, intorno all’anno 1300. A tal proposito, un altro elemento che potrebbe provare l'affermazione sopra esposta, è la citazione di Vender figlio del fu Negro fra i confinanti di un terreno a Ronc nel 1357. Verso la metà del Trecento, esattamente nel 1346, sembra che la configurazione del maso fosse già molto simile a quella palesata nei secoli successivi. In quel periodo troviamo abitare a Dermulo un tale Bonamico, figlio del fu Benedetto di Campo che, grazie ad una citazione esplicita riguardante suo nipote Feltrino, (contenuta nei libri gafforiali dell'Ortenburg), possiamo considerare uno dei primi investiti del maso. Di Bonamico conosciamo il figlio Nicolò, al quale subentrerà suo figlio Feltrino che con la sua famiglia condusse il maso sicuramente fino agli albori del Quattrocento. Già nel 1425 abitava in paese come tenutaria del maso la famiglia di Odorico detto Duca, originario di Coredo. I Duca rimasero a Dermulo per tre generazioni per poi essere sostituiti dai Frisoni, pure di Coredo. Da quanto si rileva dal rinnovo di investitura del 1490, i Frisoni erano già livellari almeno da venti anni, quindi, subito dopo la comparsa di Bartolomeo Duca nella carta di regola di Dermulo del 1471. Intorno al 1510 in una ricognizione dei beni gafforiali, il maso, già tenuto dai Frisoni era ancora denominato Dusati (da Duca). Anche i Frisoni, dopo un secolo di permanenza, lasciarono il paese, e in questa occasione subentrò una famiglia di Dermulo. Nel documento di investitura del 1564, infatti, troviamo come affittuario Fabiano fu Tommaso Massenza che quindi lasciò la sua abitazione paterna (futura casa n.15) per occupare la casa al Castelet. Nel proseguo degli anni però, ai Massenza, si aggiunsero altri infeudati, quali gli Emer e i Tamè, per cui l'investitura fu concessa, come si disse, ai "consorti". Questa peculiarità era confinata inizialmente alla casa del maso, la quale, nella prima metà del Seicento fu in parte alienata a Giovanni Emert "Alemanno". Giulia Emer figlia di Giovanni, nel 1677 convolava a nozze con Vittore Tamè di Tres e la coppia prese posto nella casa al Castelet. In seguito quindi l'investitura degli Emer e dei Tamè fu estesa anche ai terreni. Nel 1695 gli investiti infatti risultavano Bartolomeo Massenza, Giovanni Domenico Massenza, Giovanni Battista Massenza, Tommaso Massenza, Vittore Tamè, Giovanni Emer e Giorgio Emer. Nel documento si citano la casa, i due terreni a Ronc e Campolongo, e poi una frase generica, ricorrente anche nelle altre investiture, cioè "... e tutti gli altri beni appartenenti al maso come da vecchia investitura". Per "tutti gli altri beni", non poteva trattarsi, perchè già elencati, sebbene non descritti puntualmente, di "orto, casale, piazzolo e bosco" nei pressi della casa, per cui non saprei come interpretare la frase. La vecchia investitura di cui si parla è quella del 5 agosto 1490, nella quale però, oltre ai soliti beni, non riporta nessun altro elenco. Tale misterioso elenco sarebbe apparso anche nell'investitura del 1637 della quale però non ho contezza. In ogni caso, in tutte le investiture conosciute, non sono mai apparsi altri beni oltre a quelli già citati, per cui forse ci si riferiva a dei beni mobili, quali attrezzi o suppellettili presenti nella casa. L'ultima investitura del maso risale al 5 febbraio 1815, nella quale risultano investiti Giovanni fu Domenico Massenza, gli eredi di Giovanni Emer, Antonio Endrizzi, Pietro figlio di Francesco Inama, Giuseppe Mendini e Innocente Massenza. I Massenza e "consorti" rimasero affittuari del maso fino alla metà dell'Ottocento, quando con la legge sullo "Svincolamento della Gleba", questi tipi di contratto furono aboliti e gli affittuari, pagando una prestabilita somma, divennero proprietari a tutti gli effetti. |

|

ELENCO DEI BENI DEL MASO DEI CASALI |

|||||||||||||||||||||

|

SUPERFICIE IN PERTICHE QUADRATE POSSEDUTA NEL 1780 SUDDIVISA PER TIPO DI CULTURA

| Arativo | Arativo e vignato | Prato | Bosco | Bosco e pascolo | Greggio | Orto | Piaggio |

Tot. Superficie |

Tot. Superficie Metri Q. |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| - | 2742 | - | - | - | - | - | - | 2.742 |

9.850 |

|

INVESTITI DEL MASO DEI CASALI |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

IL MASO GUELMI (poi Martini) |

|

Il maso Guelmi, più tardi detto Martini, ebbe origine verso il 1650, allorchè Simone Guelmi di Scanna, acquisì per via di un matrimonio, una casa e diversi terreni a Dermulo.[2] Tali beni, erano appartenuti in antico a Gaspare, uno dei cinque figli di Inama viventi a Dermulo, alla metà del Quattrocento. Per eredità i beni, giunsero poi in possesso del pronipote Ercole che passò a miglior vita nel 1614. Il figlio di quest'ultimo, di nome Gaspare, abbracciò la vita religiosa e morì intorno al 1616 in Val di Fassa, dove era pievano. La sostanza di don Gaspare, unico figlio maschio di Ercole, pervenne quindi alle due sorelle Maddalena e Margherita, maritate rispettivamente con Simone Cordini e Giacomo Chilovi, entrambi di Taio. Giacomo però, in occasione del matrimonio, si era trasferito a Dermulo nella casa che fu del suocero Ercole, dove visse anche suo figlio Gaspare Chilovi. Detta casa nella seconda metà del Seicento era nominata come "casa dei Chilovi". Gaspare, che aveva ereditato il nome dall'illustre zio pievano, aveva sposato Lucia Aliprandini, dalla quale erano nati almeno tre figli: Ercole, Giacomo e Anna Maria. I primi due morirono ancora infanti, mentre Anna Maria arrivò all'età adulta anche se nel 1634, quando era ancora in minore età, rimase orfana del padre stroncato dalla peste. La madre Lucia, poco tempo dopo, sposò in seconde nozze Giovanni Giacomo Mendini di Dermulo, e conseguentemente Anna Maria visse per un periodo assieme alla nuova famiglia. La ragazza ancora minore, era sotto la tutela del padrigno Giovanni Giacomo e di Aliprando Aliprandini di Livo, probabilmente zio materno. Ritengo che sia sicuramente da imputare a quest'ultimo, il matrimonio di Anna Maria con Simone Guelmi di Scanna che infatti troviamo proprietario, o meglio comproprietario a Dermulo, della sostanza di Anna Maria Chilovi. La prima testimonianza indiretta della presenza di un Guelmi a Dermulo è del 1664, con Simone, quale confinante a nome della moglie, in un bosco nella località alle Sort.[3]

Nel 1680 troviamo indirettamente la prima

testimonianza della casa, in quanto nella saletta della casa degli eredi Guelmi di Scanna,

Silvestro Inama di Dermulo aggiungeva un codicillo al suo precedente

documento testamentario.

Non ci è giunta notizia che i Guelmi avessero abitato

nella loro casa a Dermulo,

per cui sicuramente avevano delegato ad altre persone il compito di lavorare i campi e

occuparsi della casa.

Per tale motivo avevano stipulato delle locazioni, la prima delle quali che

ci è giunta notizia è da far risalire agli ultimi anni del Seicento, quando

troviamo locatario il nobile Giacomo

Mendini II. Il Mendini rimase affittuario fino alla morte avvenuta nel 1717, dopodiché proseguirono con la locazione i

due figli Giacomo

III e

Giacomo Antonio. Quest'ultimo moriva nel 1735 e qualche anno dopo,

presumibilmente nel 1738, il fratello Giacomo

Mendini III lasciava

la casa del maso per stabilirsi nella futura casa

n. 23. Dal 1742 al 1749 è documentato come

affittuario

Giacomo fu Michele Inama e molto

probabilmente lo fu anche a partire dal 1738. Nel 1742,

Giacomo non fu in grado di

corrispondere il canone di affitto,

per cui gli fu imposto di depositare tutte le fruggi, e cioè il fieno, il

formento e la segalla presso

Giacomo Inama

Rodaro o

Giacomo Mendini,

ma a quanto sembra, questo inconveniente non pregiudicò il contratto. Nel

giugno del 1749 Felicita Inama di Fondo, vedova di Matteo Guelmi, come tutrice

dei suoi figli Alberto e Nicolò, locava perpetuamente per 19 anni il maso a Bartolomeo

Mendini. A quest'ultimo, che poco dopo il 1780

si era trasferito nella

casa

n. 23, seguì nella locazione il figlio Matteo che

abitò nella casa con la famiglia fino al 1806. Il 18 aprile di

quello stesso anno, l’abate Giovanni Nicolò de Guelmi, priore di San Romedio, per

se e a nome dei suoi nipoti e di suo fratello, vendette il maso per la somma di 3000 Ragnesi a Giovanni Antonio

Martini, chirurgo di Revò abitante a Taio. Da quel momento il complesso fu

denominato "Maso Martini". Il maso veniva così descritto:

una casa dominicale e

rurale con molte comodità, di muri murata e legni fabbricata e di tetto coperta

esistente nella estremità della villa di Dermulo verso mezzodì cui 1 2 il fondo

e la strada imperiale. Un fondo

vicino alla casa, prato, arativo, gaggio ai Plani in

parte su Coredo e parte Dermulo, Gregiot, Cavaudem, Braide, Orto,

una sorte alle Fasse,

una sorte alle Sorti,

una sorte ai Pradi,

una sorte al Placego.

Tutto con l’obbligo di livello ossia gafforio di quarte 5 di segala, che si

pagano alla mensa e con diritto di vicinato a Dermulo.

In realtà, i beni del maso soggetti al gafforio erano solamente due, il terreno

ai Plani e quello al Grezot. L'orto Guelmi si trovava nei pressi della Crosara, nella località

ai

Orti, e oggi lo si può riconoscere nella

p.f. 157. La proprietà di questo orto, insolitamente molto distante dalla casa, è dovuta

all'acquisizione avvenuta nel 1554 da parte di Gaspare Inama, alla

famiglia Pret che abitava nella sovrastante casa n.

7-8. Il detto orto ritornò pertinente all'antica casa sul finire del

Novecento, per l'acquisto fatto da Giovanni Tamè a Lorenzo Brida. Nel 1806,

a quanto risulta da una registrazione parrocchiale, abitava a Dermulo nella casa

Martini, Stefano Panizza con la moglie Domenica Largaiolli che potrebbe essere

stato il primo manente del neo formato maso Martini. Dopo il Panizza, ma a partire solamente dal

1830, troviamo nella casa Pietro

Endrizzi. Quando l'Endrizzi nel 1837 lasciò Dermulo per trasferirsi a Banco,

fu sostituito fino al 1841 da Antonio

Melchiori. |

|

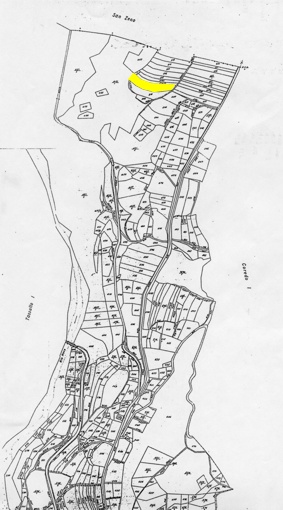

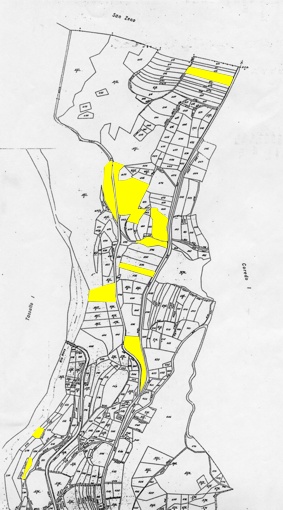

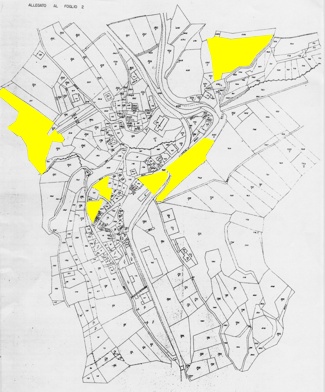

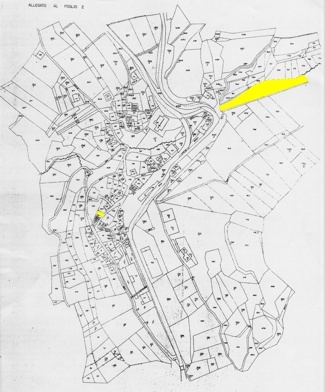

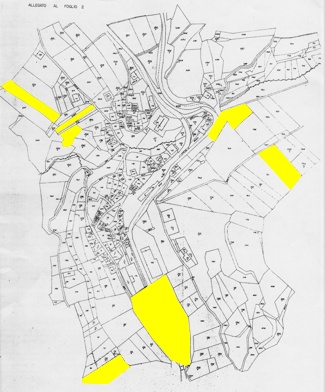

DISLOCAZIONE DEI TERRENI DEL MASO GUELMI SUL TERRITORIO DI DERMULO |

|

|

|

|

|

ELENCO DEI BENI DEL MASO GUELMI

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

SUPERFICIE IN PERTICHE QUADRATE POSSEDUTA NEL 1780 SUDDIVISA PER TIPO DI CULTURA [4]

| Arativo | Arativo e vignato | Prato | Bosco | Bosco e pascolo | Greggio | Orto | Piaggio |

Tot. Superficie |

Tot. Superficie Metri Q. |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2139 | 9664 | 384 | 1047 | - | - | 13 | - | 13.247 |

47.556 |

|

PROPRIETARI DEL MASO GUELMI

(poi Martini) |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

AFFITTUARI DEL MASO GUELMI (poi Martini)

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

IL MASO BETTA (poi Widmann)

|

|

Le origini di questo maso vanno ricercate nelle

proprietà della famiglia Cordini di Dermulo e

principalmente in quelle di

Pietro fu Delaito Cordini. In seguito sicuramente confluirono nel maso altri

terreni che appartennero ad altri rami della famiglia Cordini. La casa

pertinente al futuro maso era conosciuta già alla metà del Cinquecento come

“Casa nova dei Cordini”, presumibilmente

costruita da Pietro, negli anni

Venti del Cinquecento. Pietro non ebbe discendenza maschile e la sua sostanza fu

ereditata in buona parte dalla figlia Anna che sposatasi con Antonio Pangrazzi

di Campodenno, abitò nella casa paterna. Intorno al 1554, rimasta vedova, dovette lasciare

la casa e per tale motivo, si vide costretta ad acquisire un'abitazione da Giacoma, vedova di Vittore

Inama.

Pietro Cordini nel suo testamento, aveva però disposto che al nipote Martino Cordini, dovesse

essere corrisposta la somma di 400 Ragnesi, per cui nel 1554, Anna assegnò al

cugino diversi

beni per tale valore. Specificatamente la metà della casa detta “la casa nova dei Cordini”,

del valore di 300 Ragnesi, metà del prato a Rizagn,

metà della stregliva in Piano, metà della stregliva a Somager,

e metà di un campo a Santa

Giustina, per raggiungere il valore dei rimanenti 100 Ragnesi. Non sembra

che i coniugi Anna e Antonio Pangrazzi avessero avuto discendenza. Lucia vedova

di Pietro e madre di Anna si era risposata con un tale Bartolomeo Pangrazzi e si era

trasferita in Val di Cembra, lasciando a Dermulo una situazione

debitoria, per la quale i beni che furono del marito, dovettero

essere alienati. Fu probabilmente in questo frangente che Pantaleone Betta di

Castel Malgolo, forse messo al corrente dal fidato notaio Antonio Inama di

Dermulo, perfezionò l'acquisto della sostanza del fu Pietro Cordini. Con

l'occasione furono acquisiti da Martino Cordini i beni dei quali

quest'ultimo possedeva metà della quota, ossia quelli ricevuti in eredità dallo zio

Pietro. Tale acquisto dovrebbe essere avvenuto a ridosso del 1569, come prova il

contratto di locazione stipulato da Pantaleone Betta con i fratelli

Martino

e Gervasio Cordini, per l'affitto del maso. Nel 1581 si trova notizia dell'acquisizione di un terreno alle Fasse (la futura

p.f. 225), fatta qualche tempo addietro da Pantaleone Betta a Martino Cordini. Su tale terra era stato assicurato un

prestito avuto da Francesco Heningler, capitano della Rocca di Samoclevo, allo

stesso Martino per cui il Betta si obbligò a pagarlo.

Successivamente alle prime acquisizioni fu sicuramente accorpato al maso il

terreno alla Cros contrassegnato dalla futura p.f.

312, e il vicino bosco p.f.

313 e 314, a valle del Ciamperdon,

che appartenevano a Vigilio fu Cristoforo Cordini. Ipoteticamente potrebbero

essere appartenute allo stesso Vigilio, anzichè al cugino Pietro, qualche

porzione di terreno alla Ciaseta,

specificatamente le p.f.

490

e 491. Anche le p.f. dal

330 al

334, denominate Santa Giustina,

furono acquisite dopo la seconda metà del Seicento, in quanto prima

appartenevano ai Panizza. Una menzione particolare merita l'arativo vignato

al

Ciampet, (p.f. 766 e 767) che

almeno dal 1680 venne dato in locazione perpetuale a

Vittore Tamè di Tres, da poco trasferitosi a Dermulo.

Nel 1747 il terreno al

Ciampet era

ancora proprietà Betta e infatti, Bonifacio rinnovava l'investitura a Giuseppe

fu Simone Tamè, con il canone annuo di tre quarte di frumento e due stari di

segale. Qualche anno dopo invece, i Betta alienarono il terreno ai Thun che infatti

troviamo proprietari nel catasto teresiano, mentre i Tamè continuarono ad

esserne investiti dell'utile dominio.

Nel Settecento la comunità di Dermulo contestò

l'appartenenza alla nobiltà rurale della famiglia Betta, per cui si generò

un'annosa diatriba.

Lo status di nobile rurale comportava l'esenzione dal pagamento delle collette

e da altri aggravi amministrativi, come l'incarico di regolano, sindaco o

giurato, così come l'obbligo di acquartieramento per i soldati. L'unico onere era

l'incarico della saltarìa, che però poteva essere svolta, a nome dei Betta, dai

loro manenti. Nel 1773 la comunità di Dermulo e i Betta raggiunsero un

accordo per il quale, i primi furono riconosciuti nobili

rurali, dovendosi però, per contropartita, accollare un debito di 70 Ragnesi, che la comunità aveva nei confronti della

chiesa di Dermulo. |

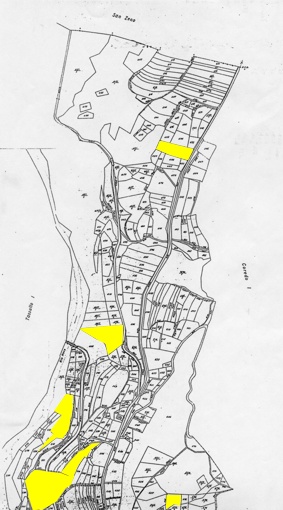

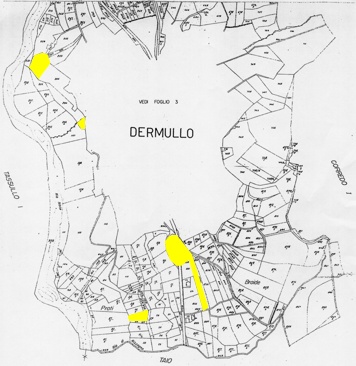

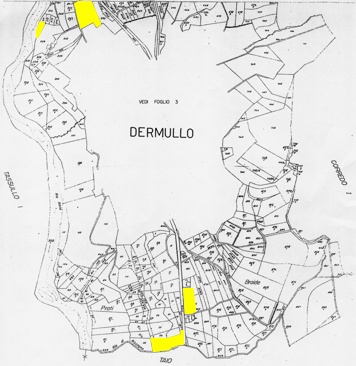

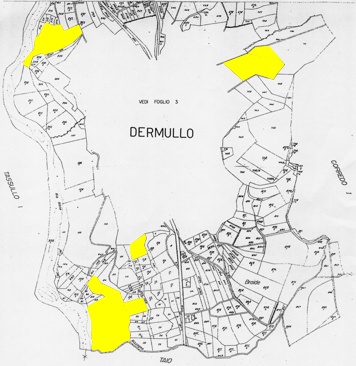

DISLOCAZIONE DEI TERRENI DEL MASO BETTA SUL TERRITORIO DI DERMULO

|

|

|

|

|

ELENCO DEI BENI DEL MASO BETTA (poi Widmann) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

SUPERFICIE IN PERTICHE QUADRATE POSSEDUTA NEL 1780 SUDDIVISA PER TIPO DI CULTURA

| Arativo | Arativo e vignato | Prato | Bosco | Bosco e pascolo | Greggio | Orto | Piaggio |

Tot. Superficie |

Tot. Superficie Metri Q. |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 228 | 5572 | 1482 | 1267 | - | - | - | - | 8.549 |

30.690 |

|

PROPRIETARI DEL MASO BETTA (poi Widmann)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

AFFITTUTARI DEL MASO BETTA (poi Widmann) |

|

|

|

|

Nel 1534 abbiamo la prima notizia documentata del maso che risulta essere in possesso di Cristoforo Inama di Fondo. Cristoforo era figlio di Pietro (o di Filippo?) e nipote di quel'Antonio fu Inama, menzionato nella carta di regola di Dermulo del 1471. Ma che origini aveva il maso? Fu acquisito dopo che gli Inama si erano trasferiti a Fondo, oppure era già nelle loro disponibilità? Cercheremo di dare delle risposte, analizzando le poche informazioni che abbiamo a disposizione ed utilizzando giocoforza molte congetture. Al momento della redazione della predetta Carta di Regola, ritengo che il maso fosse già stato di proprietà Inama, in quanto nel documento non è citato nessun altro capofamiglia del paese, che non sia abbinabile ad una casa. Già nel 1475, Antonio risultava abitare a Fondo, dove ebbe una numerosa discendenza e dove morì intorno al 1483.[8] Nel fornito archivio della famiglia Inama di Fondo non risulta nessun documento che accenni ad un eventuale acquisto del maso dopo il loro arrivo in alta Anaunia. Quindi, dobbiamo supporre che l'acquisizione fosse stata realizzata da Antonio fu Inama, probabilmente nella prima metà del Quattrocento. Ma da chi, eventualmente, gli Inama avrebbero acquisito il maso? La famiglia Thun intratteneva rapporti con gli Inama fin prima della metà del Quattrocento, quando il capostipite era stato infeudato della decima su un terreno alle Braide. Più tardi gli Inama furono investiti di altri terreni proprietà Thun, però, mai si era parlato di una casa. La decima alle Braide, in seguito fu interamente acquisita dai discendenti di Antonio Inama di Fondo. Da quanto risulta dal libro dei Gaffori del 1510, gli Inama di Fondo erano conduttori nel paese alto-anaune, di almeno due masi vescovili. Dobbiamo allora chiederci se le investiture a Fondo erano state loro concesse perchè riconosciuti affidabili e leali, possedendo già un maso della mensa a Dermulo? La risposta è negativa, in quanto l'episcopio, non risulta mai avesse avuto la proprietà del maso. Tale assenza si rileva fin dalle prime registrazioni gafforiali di metà Trecento. Concludendo, ritengo che il maso fosse appartenuto ad una famiglia di Dermulo estintasi intorno alla metà del Quattrocento, i cui beni furono poi acquisiti da Antonio fu Inama. Se consideriamo la casa afferente al maso, che risulta addossata a quella acquisita da Vincenzo Zaton intorno al 1430, potremmo anche ipotizzare che il caseggiato e i terreni fossero appartenuti alla medesima famiglia possidente. Tale famiglia potrebbe essere stata prossima all'estinzione o forse aveva lasciato Dermulo, per cui il Zaton (sposando un'ereditiera?) e Antonio Inama, potrebbero essersi divisi la proprietà. Purtroppo la mancanza di documenti di quell'epoca non ci permette di aggiungere altro. Infine, non posso però tralasciare un'altra ipotesi, ossia che i beni afferenti al maso, siano stati in realtà, la porzione di eredità che Inama aveva destinato al figlio Antonio. Forse nella massa erano presenti anche beni che originariamente erano di spettanza di Giovanni e Giacomo altri fratelli di Antonio di cui ci sono giunte pochissime notizie, e che forse Antonio aveva acquisito. La decisione di trasferirsi a Fondo ha comportato l'abbandono dei beni a Dermulo e conseguentemente la necessità di delegare a qualcuno il loro mantenimento. La mancanza nei documenti cinquecenteschi di nominativi estranei a Dermulo, ci consente di affermare che i lavori e le incombenze nei campi fossero svolte da qualche dermulano. Ho ragione di ritenere che il cugino Leonardo Inama e poi suo figlio Giovanni (Giovanni del Nard) avessero avuto tale incarico.

Come si può vedere dalla sotto riportata cartina, una parte molto consistente di

terreno del maso, si estendeva a nord della casa, ossia nella località detta al

Loc. Questo terreno fu probabilmente l'unico, assieme ad una porzione

alle Braide ed una a

Poz, a far parte dell'acquisizione (o

proprietà?) originaria. Infatti durante tutto il XVI secolo, la famiglia Inama

di Fondo ampliò notevolmente i possessi del maso di Dermulo. Nel 1540 Cristoforo

acquisiva da Leonardo fu Giovanni Inama un prato

al Plantum, e probabilmente anche il bosco

alle Fasse. Nel 1563 e nel 1571 altri due terreni, uno a Poz e l'altro al

Plantum con due stregle, venivano acquisiti a Salvatore fu Vittore

Inama. Ancora nel 1571, i fratelli Floriano e Pietro, figli del fu Cristoforo

Inama, acquistavano un prato a Plantum, al quale già confinavano, da Caterina

vedova di Giovanni Mendini. Nel 1559 Floriano Inama acquisiva da Antonio fu

Marino Inama, a nome del padre Cristoforo, una stregliva alle

Stregle Longe, nella zona delle

Braide, per il prezzo di 100 Ragnesi e da Vigilio fu Giovanni Inama abitante a

Fondo, un'altra stregliva alle Braide per 50 Ragnesi. Più o meno nello

stesso periodo, Antonio Inama (del Marin) aveva ceduto a Cristoforo Inama un

prato al

Rizzan. Nel 1567 Floriano acquisiva da

Baldassarre Cordini un arativa vignata alle Stregle Longe ossia

al Canton, alla quale confinava. Considerato l'elevato prezzo di

compravendita di ben 162 Ragnesi, doveva trattarsi di un terreno dalla

superficie ragguardevole. Nel 1571 gli Inama di Fondo, acquistarono un piccolo

orto presso la loro

casa, dagli eredi di Gaspare

Massenza. Nel 1588 un terreno a nord della casa di Romedio Barbacovi, risultava

proprietà del notaio Pietro Inama, fratello di Floriano I. Può essere che Pietro

possedesse solo il terreno, ma ci sono molte probabilità che fosse invece

comproprietario dell'intero maso, che fino al 1581 fu del padre Cristoforo.

Successivamente, il maso fu comunque posseduto solo dai discendenti di Floriano.

Nel 1621 Bartolomeo fu Floriano Inama aveva acquistato da Maddalena figlia del

fu Ercole Inama un non ben specificato terreno, che ritengo si fosse trovato

alla Braide, per il quale nel 1623 le sborsava 645 denari(?). Nel 1715 Alberto

Inama comperava dalla chiesa di Dermulo un terreno arativo

al Casalin, per la somma di 120 Ragnesi.

Tale terreno si trovava a nord del Loc e gli

Inama di Fondo vi confinavano da tre parti. Il Loc assumerà l'attuale

conformazione nel 1716, dopo che Alberto aveva acquisito un'altra piccola parte

di terreno alle Marzole da Giovanni

Battista Inama. Nel 1723 Alberto acquisì altri due terreni da Anna moglie di

Giacomo Antonio Mendini, uno al Rautel e

l'altro alle Braide. Tali terreni ricevuti per appianare un debito, furono poi

riconcessi in affitto alla venditrice, e nel 1735 il Rautel, fu venduto ad

Antonio Mendini. Verso la fine del Settecento, Floriano III Inama aveva

acquisito un terreno

al Cambiel da Bartolomeo fu Giovanni

Battista Inama di Dermulo, il qual terreno, era stato poi livellato a

Valentino Inama, fratello di Bartolomeo. Nel 1727, si trova notizia che

Giacomo Antonio Mendini trasferiva ad Alberto Inama un terreno a Cambiel (il

medesimo di quello appena nominato), il qual terreno, identificabile con quello

oggi nominato

alle Pergolete, si disse, che era

stato in precedenza venduto al Mendini da Floriano III Inama, fratello di

Alberto. Ciò vuol dire che dopo la morte di Bartolomeo II, il maso era stato

suddiviso fra i due figli Alberto e Floriano III. Con lo stesso documento del

1727, il Mendini vendeva ad Alberto anche un terreno

a Ciavauden, che però, fu probabilmente

riscattato, in quanto non appare fra i beni del maso elencati nel

catasto teresiano.

Prima del 1754 Floriano IV assieme a don Gaspare Chilovi di Taio, aveva

acquistato un altro terreno a Ciavauden sul territorio di Sanzeno da Lucia

vedova di Enrico Endrizzi. Tale campo, riconoscibile in una porzione della p.f. 610, fu poi alienato da entrambi

a Vittore Inama V di Taio.

La famiglia Inama di Fondo possedeva anche due terreni

a Campolongo, cioè una porzione delle future

p.f. 858 e 859, del qual terreno, con un documento del 1729 veniva rinnovata

l'investitura, ai coniugi Bartolomeo e Marina Inama, e le due future

p.f. 821 e 822, acquistate da Silvestro Inama III.[9]

Altri terreni e boschi di minori dimensioni si trovavano al Rizan,

Sotto Sas, alle Braide e a Ciambiel. Alla morte di Alberto si manifestò per

la prima volta la rottura dell'integrità del maso dovuta agli screzi

sopravvenuti fra i due figli Floriano IV e Bartolomeo III. Alcuni terreni

vennero divisi e seguirono, certi provvisoriamente, altri definitivamente,

un'altra strada. La parte nord del terreno a

Rizan, formato dalle p.f.

24, 25, e 26, fu

separato dal terreno principale e concesso

in locazione da Floriano IV, a Giacomo Inama III fu Ottavio. Tale terreno

non tornò più a far parte del maso. La medesima sorte toccò al terreno alle

Braide, dove la parte nord, formata dalle p.f.

830, 831, 832,

829partenord,

7 e 8 furono locate da Floriano IV a

Giacomo III fu Ottavio Inama. Verso la metà del Cinquecento Giovanni fu Leonardo Inama, ossia Giovanni del Nard, come veniva chiamato, era sicuramente l'uomo di fiducia della famiglia Inama di Fondo. Questo rapporto particolare, oltre che nell'adunanza della regola del 1554, dove lo troviamo rappresentare Cristoforo Inama, è confermato dalla sua presenza in quasi tutti gli atti riguardanti gli Inama di Fondo, stipulati a Dermulo. Non escludo che, a partire da Leonardo e fino alla morte del figlio Giovanni, la famiglia avesse abitato nella casa del maso n.19, come affittuaria e fiduciaria. Le prime notizie esplicite sui masadori che conducevano il maso, risalgono solamente al 1720, quando è citato Giovanni Mendini, figlio di Nicolò. Nel 1736 è nominato un certo Antonio Zini in qualità però di famiglio.

Nel 1741, dopo la morte di Alberto Inama, il maso fu suddiviso fra i figli Bartolomeo III e Floriano IV, ognuno dei quali si avvaleva di un manente per la gestione autonoma della propria parte. Da altri scritti risulta che tra i fratelli non correva buon sangue e che Bartolomeo III, per far valere le sue ragioni, si era affidato all'avvocato Giovanni Francesco Barbacovi di Taio. Per quanto concerne l'utilizzo della casa del maso, conoscendone la conformazione, possiamo azzardare l'ipotesi che fosse stata divisa, tra nord e sud fra i due manenti. Nel 1761 risultano essere fittavoli di Bartolomeo III e Floriano IV, rispettivamente Domenico Massenza e Gaspare Inama. Nel 1788, dopo la morte senza eredi di Bartolomeo III, il maso ritornò ad unificarsi momentaneamente con Giovanni Vigilio, figlio del fu Floriano IV. In questo periodo troviamo masadore Francesco Mendini di Dermulo. Giovanni Vigilio morì nel 1828, e il maso fu ereditato dai due figli Floriano V e Vigilio. Nel 1849, infine, Carlotta Martini vedova di Vigilio Inama e tutrice dei figli Carlo, Vigilio, Maria e Francesco, anche a nome di Clara Someda, vedova di Floriano V e tutrice di Alberto e Luigia, vendettero il maso per 4200 Fiorini al loro masadore Romedio Emer di Dermulo. Da qui incomincia la storia recente del maso che seguirà le vicende della famiglia Emer. |

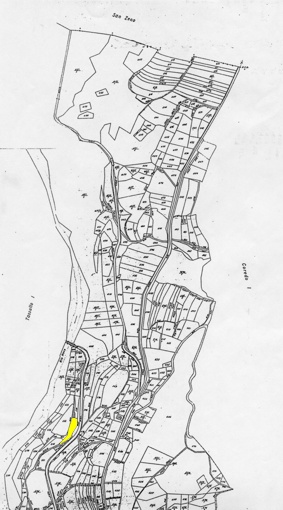

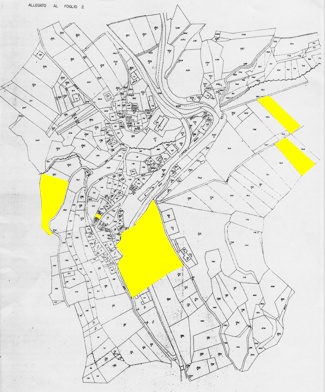

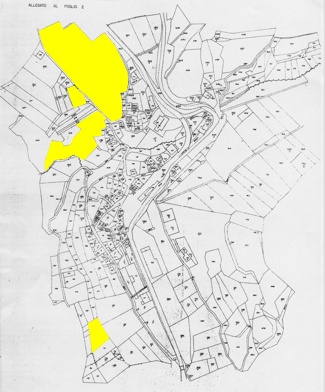

DISLOCAZIONE DEI TERRENI DEL MASO INAMA DI FONDO SUL TERRITORIO DI DERMULO

|

|

|

|

|

ELENCO DEI BENI DEL MASO INAMA DI FONDO

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

SUPERFICIE IN PERTICHE QUADRATE POSSEDUTA NEL 1780 SUDDIVISA PER TIPO DI CULTURA

| Arativo | Arativo e vignato | Prato | Bosco | Bosco e pascolo | Greggio | Orto | Piaggio |

Tot. Superficie |

Tot. Superficie Metri Q. |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 366 | 6776 | 1298 | 189 | - | - | - | - |

8.629 |

30.978 |

DISCENDENZA DI ANTONIO INAMA DI FONDO

|

PROPRIETARI DEL MASO INAMA DI FONDO

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

AFFITTUARI DEL MASO INAMA DI FONDO

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

IL MASO PANIZZA (poi Thun)

|

|

La casa del futuro maso e i relativi terreni, erano parte dei beni antichi della famiglia Inama, specificatamente della linea di Gaspare. I progenitori di Marino Inama, ultimo discendente maschio di tale ramo familiare, avevano esercitato il notariato e quindi avevano condotto una vita relativamente agiata. Nel 1706 il magnificus dominus Marino, ormai molto anziano e non più in grado di lavorare, abitava con la moglie Domenica a Piano in Val di Sole, dove l'unica loro figlia Maria aveva preso marito. Nel settembre del 1706, Marino dava in locazione per cinque anni, la casa e i terreni a Dermulo a Pietro Antonio Mendini. Il primo novembre 1706, Marino redigeva testamento, istituendo sua erede universale la figlia Maria e lasciando la moglie Domenica usufruttuaria di una parte di casa. Marino, probabilmente, passò a miglior vita poco tempo dopo e fu sepolto nel cimitero di Piano. Quindi scaduta la locazione a Pietro Antonio Mendini e morta la madre Domenica, la figlia Maria, assieme al marito Bartolomeo Bernardelli, nel 1717 vendette tutti i suoi beni a Pietro Lorenzo Panizza di Taio, per l'importo di 1200 Ragnesi. Da questo momento si inizia a parlare di maso, e il nuovo proprietario sicuramente insediò a Dermulo un masadore, che io ritengo si potesse riconoscere in Antonio Endrizzi di Dercolo. Dai documenti non emergono notizie in merito, ma alcuni fatti ci permettono di trarre delle conclusioni che ritengo non molto lontane dal vero. In primo luogo, esiste una concordanza cronologica fra la necessità di un masadore e la presenza di Antonio Endrizzi a Dermulo. Un altro indizio possiamo trovarlo negli interessi che i Panizza avevano nella villa di Dercolo. Da vari documenti ho potuto constatare come essi possedessero moltissime proprietà, fra le quali anche una casa, affidate a masadori, oppure locate a privati. Fra questi c'erano anche dei rappresentanti della famiglia Endrizzi. Quindi è plausibile che i Panizza, necessitando di un conduttore per il nuovo maso di Dermulo, avessero trovato una persona di fiducia in quel di Dercolo. Antonio poi, aveva conosciuto la sua futura sposa Massenzia che abitava poco distante dalla casa del maso. Con Massenzia, che casualmente portava il suo stesso cognome Endrizzi, Antonio convolò a nozze nel 1722. Alla morte di Pietro Lorenzo, il maso passò in eredità al figlio Ferdinando che non avendo discendenti diretti, nel testamento redatto nel 1743, elesse suo erede universale il nipote Pietro Antonio Panizza, figlio della sorella Anna Elisabetta. Del maso a Dermulo, aveva inizialmente beneficiato la sorella Anna Felicita e il nipote Alberto Ferdinando Inama, ma poi con un codicillo redatto qualche mese dopo, sostituì i beni destinati a sorella e nipote con una somma di 2500 Ragnesi. Quindi il maso di Dermulo, come quasi tutti gli altri beni, pervennero al nipote Pietro Antonio.[10] Già il 2 dicembre 1743, forse bisognoso di denaro per altri affari, Pietro Antonio Panizza, con il consenso del padre Filippo Antonio, alienava il maso alla famiglia Thun di Castel Bragher, per la somma di 1366 Ragnesi. Della cessione facevano parte anche dieci stari di formento, due stari di segala, un paio di manzi, un broz, due ruote buone, un plou col suo gomer, due funi, un cariol con le sue ruotelle ferrate, un giovo, un catenazzo da plou. Tali attrezzature erano detenute dall'allora conduttore Vittore Tamè.[11] I Thun assunsero come masadori gli Endriocher di Senale, i quali abitarono la casa Thun e ricoprirono tale ruolo per tre generazioni. Infine, intorno al 1840, i Thun vendettero la casa e una parte dei terreni a Lorenzo Eccher, oste originario di Lauregno, da poco abitante a Dermulo. Ben sei terreni del maso, erano localizzati a Ciavauden, nelle pertinenze di Sanzeno e di questi sono riuscito a tracciarne la storia con molta fatica ed inevitabilmente, per quanto esposto nella relativa pagina, con qualche imprecisione. |

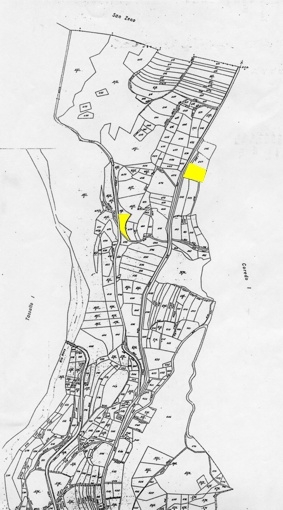

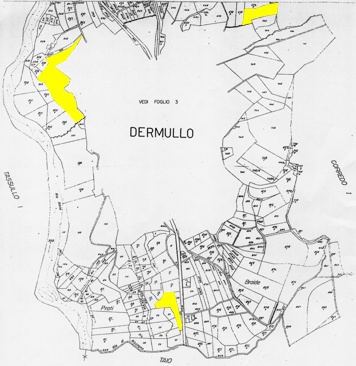

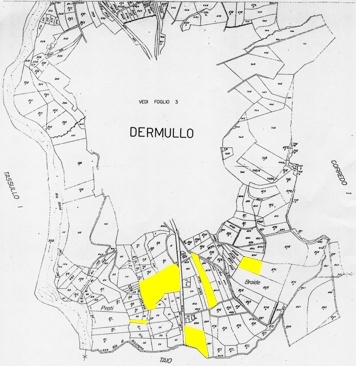

DISLOCAZIONE DEI TERRENI DEL MASO PANIZZA SUL TERRITORIO DI DERMULO

|

|

|

|

|

ELENCO DEI BENI DEL MASO PANIZZA (poi Thun)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

SUPERFICIE IN PERTICHE QUADRATE POSSEDUTA NEL 1780 SUDDIVISA PER TIPO DI CULTURA [12]

| Arativo | Arativo e vignato | Prato | Bosco | Bosco e pascolo | Greggio | Orto | Piaggio |

Tot.Superficie |

Tot Superficie |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 588 | 9977 | 2586 | 1506 | - | - | 13 | - |

Pert. 14670 |

mq. 52665,3 |

|

PROPRIETARI DEL MASO PANIZZA (poi Thun)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

AFFITTUARI DEL MASO PANIZZA (poi Thun)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Quello che ho definito come "Maso Inama di Taio", in realtà non rispecchierebbe completamente le caratteristiche dei classici masi come sopra descritti, in quanto, nonostante la signorilità dei suoi proprietari e la loro residenza fuori paese, solo per un breve periodo fu condotto da un masadore. I beni di Silvestro Inama e poi del figlio Giacomo Antonio, in un secondo momento furono singolarmente locati con contratti a termine, ma anche con la formula del livello perpetuale a vari dermulani. L'ascesa sociale di questo ramo della famiglia Inama ha avuto inizio con Giacomo II, e, a questo, non fu sicuramente estraneo il matrimonio con Maria figlia del notaio Udalrico Barbacovi di Taio. Il patrimonio della famiglia, comunque, già in precedenza non era sicuramente misero potendo contare su molteplici beni accumulati dagli avi, persone di prestigio dediti al notariato. Ma mentre la discendenza di Vittore III, fratello di Giacomo II, si diramò parecchio con conseguente frantumazione del patrimonio, quella di Giacomo II fu molto ristretta, contemplando solamente un figlio maschio per generazione, e per tale motivo, i beni non si dispersero. Il prestigio della famiglia accrebbe ulteriormente con un altro matrimonio "mirato", quello di Silvestro III figlio di Giacomo II, con Margherita Panizza, figlia del nobile Giovanni Antonio di Taio. Silvestro III intorno al 1730 si era trasferito a Taio, forse in una casa appartenente ai suoi parenti Panizza, che oggi possiamo riconoscere in quella occupata dal ex cartoleria Inama. Qualche anno dopo Silvestro assegnava al figlio Giacomo Antonio, la casa a Dermulo e gran parte della sua sostanza. Tali beni, oltre alla parte di casa e di terreni provenienti dal nonno Silvestro II, comprendevano anche i terreni dotali della madre Maria Barbacovi giacenti a Dermulo,[13] ai quali si aggiunsero quelli assegnati come dote alla moglie Margherita e altri ereditati dal cognato don Pietro Panizza.[14] La parte di casa alla Crosara, dobbiamo arguire, fu assegnata dal marito Silvestro III a Margherita Panizza, come assicurazione di dote. Dopo la morte di Silvestro, il maso fu ereditato dal figlio Giacomo Antonio, oramai stabilmente a Taio. La casa alla Crosara e alcuni terreni furono quindi locati a Giacomo fu Michele Inama. Il terreno al Vignal, fu invece concesso in affitto perpetuale a Giovanni fu Giovanni Battista Inama. La casa alla Crosara già nel 1747 era stata venduta al vecchio affittuario, Giacomo fu Michele Inama, e nello stesso anno, veniva dato in locazione perpetuale a Domenico Massenza, il fondo alla Cros. Nel 1750 furonoo locati perpetuamente a Pietro Antonio Mendini i fondi alla Sgolma, il prato alla Pozzata di Sotto e l’arativo vignato a Cambiel. Ancora nel medesimo anno fu venduto un terreno alle Bertuse a Maria Sborz, vedova di Antonio Mendini. Nel 1751 veniva dato in locazione perpetuale a Giacomo fu Ottavio Inama un arativo al Plazzec. Non è stato sempre agevole distinguere se i terreni posseduti da Giacomo Antonio Inama, così come elencati nel catasto teresiano, provenissero dalla famiglia Inama, dai Panizza oppure se fossero stati acquistati da altre famiglie. Per questo motivo nelle pagine elencanti le particelle fondiarie potrebbero esserci delle imprecisioni. Nel 1776 a Cles presso il convento dei frati, Giacomo Antonio dettava le sue ultime volontà al notaio Giovanni Paolo Andreis di Mechel, suo cognato. Nel testamento Giacomo Antonio beneficiò della casa n. 27 e dei sottostanti terreni Giovanni Francesco Inama. Nel 1777 Giacomo Antonio redigeva un codicillo al testamento, con il quale eleggeva suo erede universale, Aloisio (Luigi) figlio di Domenico Panizza, obbligandolo ad assumere il nome "Giacomo Antonio Inama". Giacomo Antonio rimase comunque molto legato a Dermulo e ai suoi parenti discendenti da Vittore, fratello di suo nonno Giacomo. In particolare, Giovanni Giacomo fu Giovanni Giacomo Inama e la sua famiglia furono beneficiati di un terreno e altri beni mobili, così come Giacomo fu Ottavio Inama. Alla morte di Giacomo Antonio, il consistente patrimonio passò quindi a Luigi Panizza che si chiamò "Giacomo Antonio Aloisio Inama de Panizza". In alcuni scritti relativi a questo affare, redatti da Augusto Panizza e dall'Inama Sternegg, si dice che Aloisio Panizza fosse il nipote di Giacomo Antonio Inama, ma di ciò non ho trovato riscontro. Fra i figli di Luigi, raggiunse l’età adulta solo Giovanna, che prese in marito il cugino Filippo, figlio di Pietro Panizza. Quindi l’ingente patrimonio di Giacomo Antonio, tornò in mano ai Panizza, dai quali poco alla volta fu alienato, al punto che alla fine degli anni Venti del Novecento a Dermulo non ne rimase più nulla. |

DISLOCAZIONE DEI TERRENI DEL MASO INAMA DI TAIO SUL TERRITORIO DI DERMULO

|

|

|

|

|

ELENCO DEI BENI DEL MASO INAMA DI TAIO

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

SUPERFICIE IN PERTICHE QUADRATE POSSEDUTA NEL 1780 SUDDIVISA PER TIPO DI CULTURA

| Arativo | Arativo e vignato | Prato | Bosco | Bosco e pascolo | Greggio | Orto | Piaggio |

Tot. Superficie |

Tot. Superficie Metri Q. |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1161 | 2841 | 4215 | 9539 | - | - | - | - |

17.756 |

63.744 |

|

PROPRIETARI DEL MASO INAMA DI TAIO

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

AFFITTUARI DEL MASO INAMA DI TAIO

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

[1] La località alla Clesura si ritrova proprietà dei Thun anche nei secoli successivi. Il luogo, per tutto il Cinquecento, apparirà sistematicamente assieme ad altri terreni, nelle locazioni dei Thun.

[3] Nel documento Giacomo Mendini di Dermulo acquistava da Simone fu Simone

Cordini e da Margherita vedova d Ercole Cordini, cognata del predetto Simone, il

bosco alle Sort che fra i confinanti comprendeva Simone Guelmi a nome della

moglie. Con questo, si capisce che il bosco formava un'unica entità, e che poi

fu diviso fra le sorelle Margherita e Maddalena figlie di Ercole Inama.

[4] Nel conteggio delle superfici della sopra esposta tabella è presente anche la

parte di esclusiva proprietà del locatario Bartolomeo Mendini, impossibile da

distinguere da quella del maso che aveva in locazione.

[5]Fieno, paglia, strami, letame esistenti nella casa del maso, fieno da segarsi a Poz, altro da segarsi alla Ciaseta, al Ciapitel e broiletti intorno a casa, formentazzo, fagioli e sorgo in parte ledrati e in parte da ledrarsi nel fondo alla Ciaseta. L’orzo in paglia ancora da battersi. Assi tre e mezza oltre a quelle del maso e due sdrazzi da netare il grano. La metà del graspato e delle noci che proverranno dalla prossima raccolta nel maso.

[6] Qualche anno prima, il 21 gennaio 1943, con decreto governativo era

stata sciolta la Fondazione famigliare De Widmann in Cortaccia, e le

proprietà della Fondazione in Sanzeno, Coredo e Dermulo dove (P.T.113/II) passarono un quarto ciascuno a Alfonso, Enrico, Egberto e

Ermanno Widmann. Le proprietà di Sanzeno e Coredo assieme ai terreni alla

Casetta, e Audaral a Dermulo, saranno assegnate ad Alfonso, mentre gli altri

terreni a Dermulo passeranno a Enrico, Egberto e Ermanno Widmann.

[8] Nella genealogia della linea Inama di Fondo secondo me, a causa di omonimie, si è ingenerata un po' di confusione nell'attribuire la paternità di Cristoforo (n. ca.1500), sia da parte di Hanns Inama-Sternegg, sia da Vigilio Inama. Nel dettaglio, erano in vita nello stesso periodo almeno due Cristoforo, uno figlio di Pietro e l'altro figlio di Filippo, ed entrambi, per diversi motivi, avevano ancora interessi a Dermulo. L'indizio che spesso, ma non sempre, ci fa distinguere i due Cristoforo citati nei documenti, è il nome Filippo, usato prima come patronimico e poi come soprannome. Filippo vivente nel 1523, come si evince dalla Tabella I di Inama-Sternegg, aveva tre figli, dei quali in vari documenti inerenti Dermulo, troviamo Matteo e Cristoforo. Entrambi erano spesso designati “Filippi”, anziché Inama, quindi “del Filippo”, esattamente come per Antonio Marini, che pur essendo di cognome Inama, era conosciuto con “del Marin”, cioè figlio di Marino. Matteo Filippi lo troviamo ameno due volte, una nel 1550 come confinante di un terreno alle Braide e l’altra nel 1554, come confinante e proprietario di una parte di casa n 2-3. Il nome Cristoforo Filippi appare almeno in tre occasioni, nel 1554, 1561 e 1567; nel 1572 troviamo anche il terzo fratello, Filippo Filippi in un documento estraneo a Dermulo. Un'altra citazione inequivocabile sulla funzione del nome Filippo, se la ritrova in un atto del 1569 in lingua tedesca, "Christofll Inama gennant Phillip", ossia "Cristoforo Inama detto Filip". Il documento più interessante però, che ci permette di capire senza equivoci come il maso di Dermulo fosse appartenuto a Cristoforo fu Filippo e non a Cristoforo fu Pietro, è del 1574, dove appare Floriano Filippi. Ciò sta a significare che Filippi alla stregua di Marini era inteso come un soprannome derivante dal capostipite Filippo. La confusione è nata perchè il nome Filippo, seguito dal nome Cristoforo, è stato considerato da Vigilio Inama, come secondo nome di Cristoforo anzichè come patronimico. E ciò, nonostante ci fossero gli altri esempi relativi ai suoi fratelli Matteo e Filippo (Matteo Filippi e Filippo Filippi). In contrapposizione a quanto sopra affermato, devo osservare che in un documento del 1550, Cristoforo appare inequivocabilmente come Cristoforo "Philip" figlio del fu Pietro. Andrebbero a cadere quindi, tutti i miei ragionamenti sulla paternità di Cristoforo da attribuire a Filippo. Filippo andrebbe quindi catalogato, come un soprannome riferito al casato della sconosciuta madre, oppure, ma con meno probabilità, allo zio Filippo. Sicuramente se fosse andata in questo modo si era creata una grande confusione, anche perchè, nel precitato documento del 1550, fra i confinanti di un terreno, viene citato Matteo "Philip", che secondo Inama-Sternegg, era però figlio di Filippo!

[9] Forse l'investitura risaliva alla metà del Seicento, quando ne fu destinatario Giovanni Battista Inama, visto che troviamo i suoi nipoti, figli di Michele e di Antonio. Nel 1741 Alberto acquistava da Marina un altro pezzo di terreno a Campolongo, presumibilmente confinante con quello che già possedeva. Il primo contratto di affitto perpetuale era stato stipulato con Giovanni Battista Massenza I, nonno di Marina.

[10] Anna Elisabetta aveva maritato Filippo Antonio Panizza appartenente ad un altro ramo della famiglia. Dopo la morte di Anna Elisabetta, il vedovo Filippo Antonio abbracciò la vita religiosa divenendo prete.

[11] Non essendo specificato è difficile dire se il Vittore in questione, fosse il figlio del fu Simone o del fu Giorgio. Vittore fu Simone Tamè compare di rado nei documenti; nel 1743 risultava essere "assente dalla patria" e forse già passato a miglior vita. Per tali motivi ritengo più probabile che il Vittore in parola, fosse figlio del fu Giorgio. [12] Nel conteggio delle superfici è presente anche la parte, non molto estesa ma non distinguibile, già posseduta dal conte Giovanni Vigilio Thun prima dell'acquisizione del maso Panizza. [13] Un arativo vignato alla Cros, un arativo vignato al Bertusello, un pezzetto di prato al Capitello, nella villa di Dermulo con una nogara, un prato a Pradapont ossia Ischia, per un valore di 186 Ragnesi. [14] Il padre e il nonno di don Pietro Panizza, rispettivamente Giovanni Antonio e Pietro, erano in possesso dalla metà del Seicento, del diritto di vicinato a Dermulo, dove disponevano di molti beni in proprietà. A questi si erano poi aggiunti altri beni ereditati dalla famiglia Cordini.

|

|

|